面部过敏伴随全身症状是否属于重度表现

清晨的阳光透过诊室窗户,消毒水气味中混杂着患者急促的呼吸声。皮肤科医生发现,越来越多就诊者不仅带着红斑密布的面部,还主诉着心悸、呼吸不畅等全身症状。这种看似普通的过敏反应,正在突破传统认知边界,将医学界的目光引向更深层次的病理机制探索。

症状的严重性评估

当面部红斑与全身症状同时显现,这绝非简单的接触性皮炎。美国过敏哮喘与免疫学会2023年发布的临床指南明确指出,累及两个及以上器官系统的过敏反应即达到中度以上严重程度。例如面部水肿伴随喉部紧缩感,或皮肤荨麻疹合并血压下降,都提示着系统性过敏反应的启动。

《临床免疫学杂志》追踪研究显示,单纯面部过敏患者进展为过敏性休克的概率不足3%,但伴有喘息或胃肠道症状者,该风险骤升至27%。这种量级差异源于肥大细胞释放的组胺等介质已突破局部屏障,进入全身循环系统。波士顿大学医疗中心曾记录过典型案例:一名32岁女性在使用新化妆品后,面部肿胀3小时内迅速发展为支气管痉挛和意识模糊。

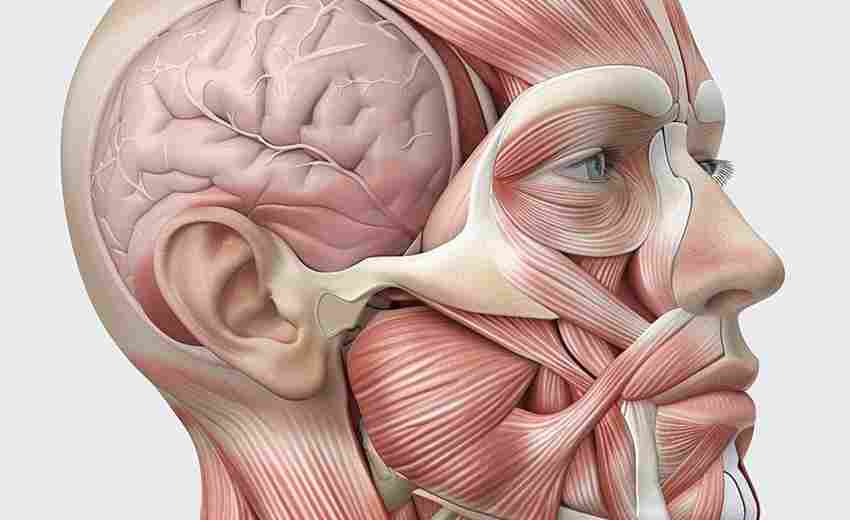

免疫系统的过度反应

免疫球蛋白E(IgE)介导的超敏反应存在明显阈值效应。当过敏原载量超过特定临界值,原本局限于表皮的免疫应答会突破区域限制。东京医科大学实验数据显示,在动物模型中,面部接触0.1mg尘螨提取物仅引发局部红斑,但剂量增至0.5mg时,血清类胰蛋白酶水平即上升400%,标志着系统性反应启动。

这种免疫失控往往伴随细胞因子风暴。哈佛医学院团队通过流式细胞术发现,全身性过敏患者的IL-4、IL-13水平较局部反应者高出6-8倍。这些Th2型细胞因子不仅加剧炎症反应,还会改变血管通透性,导致液体向组织间隙异常转移,这正是面部水肿合并低血压的病理基础。

潜在并发症风险

喉头水肿和循环衰竭是这类患者最致命的威胁。《急诊医学年鉴》统计显示,伴有全身症状的面部过敏患者中,11%需要紧急气管插管,这个比例是单纯面部过敏者的35倍。更隐蔽的风险在于迟发型反应——约15%患者在初期症状缓解后12-72小时会再次出现更严重的全身反应。

多器官功能衰竭的阴影始终存在。梅奥诊所2022年报道的系列病例表明,当过敏反应累及心血管系统时,心肌细胞会出现特征性的嗜酸性粒细胞浸润。这种病理性改变可能导致长期心功能异常,即便在急性期成功救治的患者中,仍有23%在半年后检出左心室射血分数下降。

诊断与治疗差异

临床处置方案因严重程度呈现显著差异。对于单纯面部过敏,局部糖皮质激素联合抗组胺药往往足够。但当出现全身症状时,欧洲过敏与临床免疫学会建议立即肌注肾上腺素,这种治疗策略的改变本身就印证了病情的危重性。

监测指标的选取也大相径庭。全身反应患者需要持续心电监护和血气分析,重点关注血乳酸水平和碱剩余值。上海瑞金医院研究团队发现,当血乳酸>4mmol/L时,患者转入ICU的概率增加7倍。这种代谢性酸中毒提示着微循环障碍,是判断病情恶化的重要风向标。

医学界的不同观点

关于这类患者的严重程度判定仍存争议。部分学者在《英国皮肤病学杂志》撰文指出,某些全身症状如轻微头痛或乏力,可能源于心理应激而非生理性损害。他们主张采用更精细的量化评分系统,而非简单归为重度反应。

但更多专家支持从严判定原则。世界过敏组织在2023年立场文件中强调,任何超出皮肤层面的症状都应视为预警信号。这种谨慎态度源于对疾病动态演变特性的认知——在日内瓦大学医院的观察数据中,42%初始表现为轻度全身症状的患者,在未及时干预情况下6小时内发展为休克状态。

基因检测技术的最新进展为风险评估提供了新维度。韩国首尔大学发现,携带特定HLA-DQ基因型的个体,在面部接触过敏原时更易触发全身反应。这种遗传易感性研究正在改写传统的严重程度评估框架,将预防性干预提前到症状显现之前。

上一篇:面部神经损伤会引起味觉障碍吗 下一篇:韩后在短视频平台上的内容创意策略是什么