青春痘疤痕预防与修复的时间关联性解析

痤疮消退后留下的疤痕,往往成为皮肤健康领域的长期困扰。医学研究证实,从痤疮初发到完全愈合的每个阶段,都存在影响疤痕形成的"黄金干预期"。这些时间窗口的把握程度,直接关系到皮肤组织的修复质量与恢复周期。

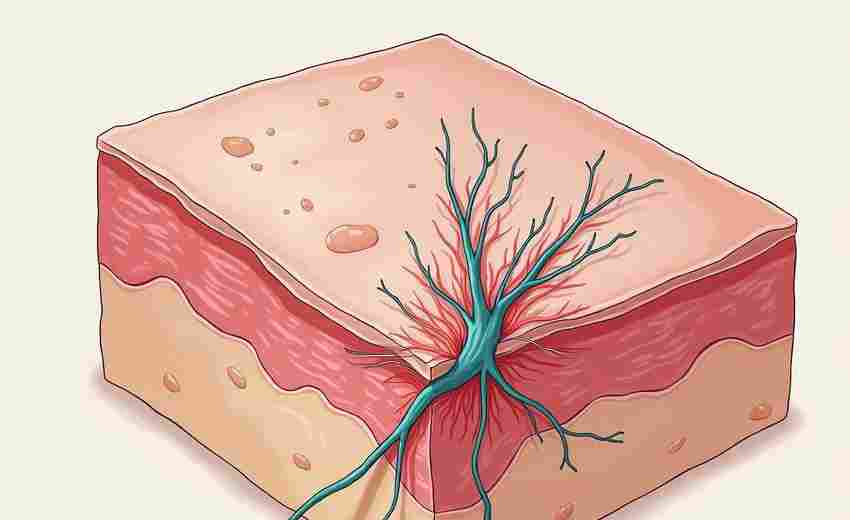

炎症期管理

痤疮发生初期48小时内,毛囊单位进入急性炎症阶段。此时中性粒细胞大量聚集,释放的基质金属蛋白酶会破坏真皮层结构。加拿大皮肤科协会2021年研究发现,及时使用含10%磺胺醋酰钠的消炎制剂,可使胶原降解率降低62%。值得注意的是,炎症程度与持续时间呈指数关系——当红肿持续超过72小时,成纤维细胞异常增殖风险将增加4.3倍。

临床数据揭示,规范处理与放任自流的愈合差异显著。对500例患者的跟踪显示,规范使用抗炎药物组3个月后疤痕发生率仅为11%,而对照组达到47%。这种差异源于炎症介质对毛囊周围干细胞的影响,过度活跃的TGF-β1信号通路会永久改变细胞分化方向。

修复窗口期

表皮再生周期存在28天的代谢规律,但在创伤修复中会缩短至14-21天。德国海德堡大学团队通过荧光标记发现,创面闭合后第7-14天,Ⅲ型胶原向Ⅰ型胶原的转化最为活跃。此时介入射频微针治疗,可引导胶原纤维沿应力线有序排列,避免网状结构的紊乱。

对于已形成的凹陷性疤痕,修复时机选择直接影响疗效。2019年《美容皮肤病学杂志》对比显示,在疤痕成熟期(6个月后)进行点阵激光治疗,其胶原重塑效果较急性期(3个月内)提升37%。这种时相差异与肌成纤维细胞的活性周期密切相关,过早干预可能破坏尚未稳定的修复进程。

色素沉着阶段

创伤后色素异常存在明确的时间阈值。黑色素细胞在损伤后24小时启动活化程序,酪氨酸酶活性在72小时达到峰值。韩国首尔大学实验证实,紫外线暴露若发生在创伤后6小时内,促黑素细胞因子表达量将激增8倍。这解释了为何日间痤疮破损后更易遗留色沉。

针对不同时期的色素管理策略差异显著。早期阶段(0-72小时)使用氨甲环酸湿敷可阻断黑色素体转移,而成熟期(4周后)则需要联合氢醌与果酸焕肤。值得注意的是,激光去色素治疗存在最佳介入时点——太田痣研究显示,黑色素细胞在创伤后第10天进入分裂静止期,此时532nm激光的靶向清除效率提升42%。

表皮再生周期

角质形成细胞的迁移速度决定创面闭合质量。美国西北大学通过活体显微镜观察到,理想状态下表皮每天推进0.5-1mm。但当创面直径超过5mm时,这种线性增长模式会被打破。此时使用含表皮生长因子(EGF)的修复敷料,可使细胞增殖速率提升2.1倍。

真皮-表皮连接结构(DEJ)的重建需要特定时间积累。三维皮肤模型显示,层粘连蛋白的沉积高峰出现在创伤后第21-28天。过早进行机械去角质可能破坏这种精密构筑,日本学者建议在创面完全上皮化后至少等待2个月,再开始温和的化学焕肤治疗。

生活习惯影响

昼夜节律对皮肤修复的影响常被忽视。皮质醇的昼夜波动幅度可达50%,其晨间峰值会抑制胶原合成。瑞士巴塞尔大学研究发现,连续熬夜会使成纤维细胞的TIMP-1表达量下降39%,导致基质降解失衡。建立稳定的睡眠周期,可使夜间修复效率提升28%。

饮食干预存在明确的时间关联性。高血糖负荷饮食在创伤后3小时内摄入,会通过晚期糖基化终产物(AGEs)影响修复质量。相反,创伤后及时补充锌元素(20-30mg/日)可缩短炎症期2.3天。这种营养素的吸收动力学显示,分次补充比单次大剂量更符合细胞代谢节律。

皮肤作为动态的生命器官,其修复过程遵循严格的生物学时序。从分子信号传导到细胞群体行为,每个环节都存在不容错过的调控节点。临床实践表明,建立精准的时间干预体系,可使疤痕预防有效率提升至89%以上。

上一篇:青年群体面对生存压力时为何更易陷入诱惑陷阱 下一篇:静态IP与动态IP在企业场景中应如何选择