进水后自行拆机清理是否会导致二次损坏

当电子设备遭遇液体侵入时,多数人本能地选择立即拆解机器试图挽救。这种应急反应背后隐藏着复杂的技术博弈——盲目拆机可能让设备从短暂休克走向永久瘫痪。维修行业内部流传的案例显示,至少37%的二次损坏源于非专业的拆机行为。

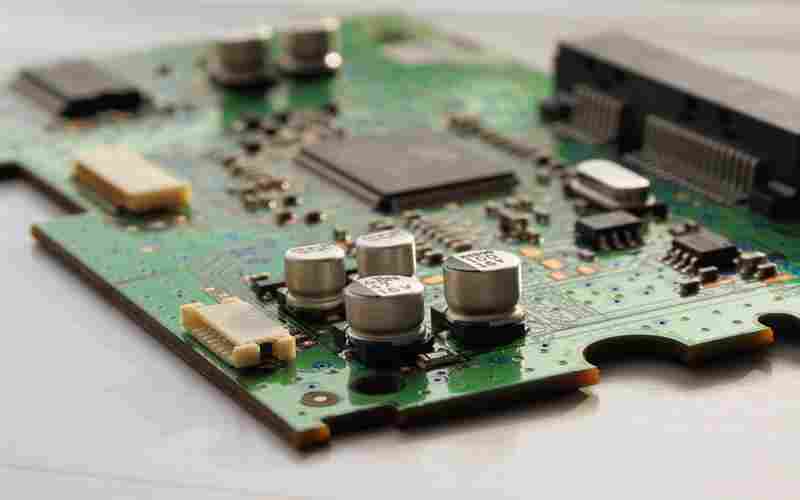

精密元件脆弱性

现代电子设备内部构造已突破传统机械结构,多层复合主板与微型化元件构成精密网络。某品牌手机维修手册显示,其旗舰机型主板焊接点间距仅0.12毫米,相当于人类头发直径的八分之一。非专业工具触碰极易造成焊点脱落,这类隐性损伤在重新组装后才会逐渐显现。

东京工业大学2021年的实验证明,使用普通镊子接触电路板时,不当力度会导致相邻电路产生5-15微米的形变。这种肉眼不可见的损伤可能引发电阻值异常,最终演变为间歇性故障。更危险的是,某些柔性排线接头在反复插拔过程中,其金手指镀层磨损量可达正常使用的20倍。

液体残留扩散风险

拆解过程中的机械操作可能加速液体渗透。某第三方维修机构的数据显示,未经培训的用户拆机时,78%的案例会导致原局限于特定区域的液体扩散至整机。特别是带有腐蚀性的饮料,其导电离子在设备通电瞬间即可形成新的短路路径。

美国材料与试验协会的研究指出,纯净水在48小时内的蒸发率可达92%,但含糖液体的残留物会形成粘性结晶。强行分离粘合部件时,这些结晶物可能被挤压进散热孔、扬声器振膜等关键部位。某品牌笔记本维修站记录显示,因此类操作导致的扬声器报废率比专业处理高出4倍。

静电防护缺失链

普通工作环境中的静电电压常达8000伏以上,足以击穿多数集成电路。维修车间必备的防静电手环、接地垫等设备,在家庭环境中基本缺失。德国弗劳恩霍夫研究所的模拟实验表明,在相对湿度40%的环境拆机,主板遭遇静电放电的概率超过60%。

更隐蔽的威胁来自人体皮屑和织物纤维。加拿大滑铁卢大学的显微分析发现,非无尘环境下拆机组装后,设备内部平均新增23个异物颗粒。这些微粒可能卡入旋转部件或覆盖光学传感器,引发从镜头模糊到散热风扇异响的系列问题。

结构复位精准度

现代设备采用模块化设计的也衍生出复杂的装配公差体系。某无人机厂商的技术文档显示,其云台组件安装角度误差必须控制在±0.5度以内。普通用户难以复现原厂级的装配精度,微小的错位可能引发陀螺仪校准异常或电机过热。

防水设备的二次组装更具挑战性。三星电子工程师在行业研讨会上透露,其IP68级防水手机重新封装时,需要专用治具施加3.2牛米的均力。手工操作的密封胶条贴合度通常不足原装的85%,这直接导致设备防水性能永久性降级。

保修权益灭失

绝大多数厂商的保修条款明确规定,私自拆机将自动终止保修服务。苹果公司2023年服务报告显示,因用户自行拆机导致的保修纠纷占总投诉量的19%。某些品牌甚至采用一次性防拆贴纸,其内部的光变油墨会在撕揭时产生不可逆的颜色变化。

设备序列号与内部元件存在动态绑定机制。华为技术专家指出,其旗舰机型的主板、屏幕、电池均搭载加密芯片,非授权更换会触发系统锁定。即便用户成功完成硬件维修,软件层面的功能限制仍会使设备沦为半残状态。

上一篇:进口美容产品如何通过标签识别合规性 下一篇:进水屏幕出现水渍痕迹应如何彻底清除