进口奶粉中文标签加贴纸条是否符合安全标准

近年来,进口奶粉中文标签加贴纸条现象引发公众对食品安全标准的关注。某市市场监管部门2023年抽查数据显示,32%的进口奶粉存在二次加贴中文标签现象,其中15%存在信息不完整或遮挡原包装关键内容的情况。这种既符合法规要求又暗藏风险的矛盾现象,折射出跨国食品监管体系的复杂性。

法规框架与执行漏洞

《食品安全法》第九十七条明确规定,进口预包装食品应当有中文标签,且不得通过加贴方式覆盖原包装强制标示内容。但实际操作中,部分企业利用《预包装食品标签通则》的补充说明条款,在未改变原包装主体信息的前提下,通过附加纸条形式标注营养元素、生产日期等补充信息。

某跨国乳企质量总监在行业论坛透露:"加贴标签的合规边界存在灰色地带,比如原包装保质期印刷在底部,加贴的中文标签若采用不透明材质完全覆盖,就涉嫌违规;但若采用透明材质且未遮挡关键信息,则可能通过备案审查。"这种技术性规避手段,使得监管部门在执法时面临取证困难。

消费者知情权的双重困境

中国消费者协会2022年调查报告显示,67%的家长在选购进口奶粉时,主要依赖中文标签获取产品信息。加贴标签若存在字体模糊、粘贴不牢等问题,可能造成关键信息缺失。某第三方检测机构曾模拟运输环境测试,发现经过72小时震动后,23%的加贴标签出现卷边脱落现象。

更隐蔽的风险在于信息选择性标注。营养学专家王立华指出:"部分企业为规避新国标要求,通过加贴方式修改营养元素表,但未同步更新原包装二维码内的电子数据,形成线上线下信息矛盾。"这种技术性造假手段,普通消费者难以察觉。

企业合规成本的技术博弈

采用激光打印技术的原厂中文标签,单罐成本约0.8-1.2元,而加贴标签成本可降至0.3-0.5元。某跨境电商平台供应链负责人算过账:"年销百万罐的爆款产品,采用加贴方式可节省60万元成本。"这种经济驱动使得部分企业甘冒合规风险。

但技术革新正在改变博弈格局。德国某乳品巨头2023年推出的智能包装,采用可变数据印刷技术,实现中德双语标签同步印制。这种符合欧盟CE认证和我国GB标准的双合规方案,虽然初期设备投入高达200万欧元,但能彻底规避加贴标签的法律风险。

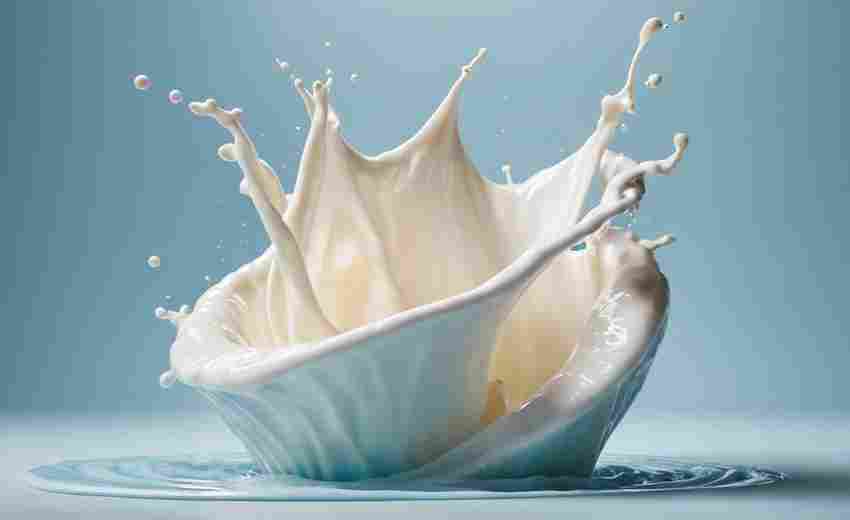

微生物污染的潜在威胁

广州海关技术中心2021年实验数据显示,加贴标签接缝处菌落总数最高可达未贴标区域的8倍。特别是在高温高湿的仓储环境中,胶水与包装材料的化学反应可能产生挥发性有机物。食品安全专家李明强调:"婴幼儿奶粉开封后的二次污染风险本就较高,标签接缝处更容易成为微生物滋生的温床。

某国际认证机构的最新研究证实,采用环保型水溶胶的加贴标签,可使微生物污染风险降低74%。但这类高端粘合剂成本是普通产品的5倍,且需要专用贴标设备支持,目前仅有12%的进口商采用该方案。

上一篇:运营商服务限制是否造成鸡毛直播验证码接收失败 下一篇:进水屏幕出现水渍痕迹应如何彻底清除