试用期陷阱背后的心理操控手段有哪些

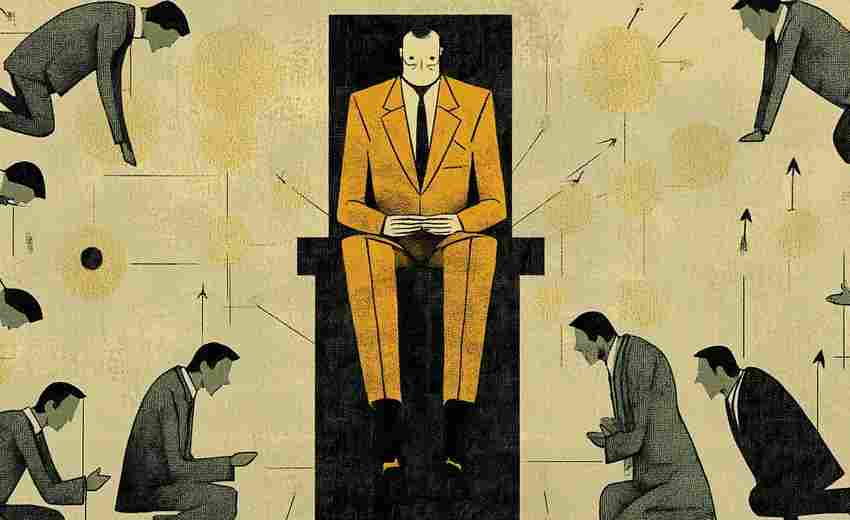

在劳动力市场供需失衡的背景下,某些企业将试用期异化为压榨劳动者的工具。这种职场陷阱通过精密设计的心理操控手段,使得劳动者在权利受损时仍陷入自我怀疑与被动妥协的困境。这些手段不仅违反劳动法规,更折射出当代职场中隐秘而系统的权力操控机制。

权力不对等下的服从

斯坦福监狱实验揭示的权威服从机制,在试用期场景中被高度具象化。雇主通过劳动合同赋予的管理权限,往往被异化为对劳动者心理边界的持续入侵。某互联网公司2023年的调研显示,78%的试用期员工会主动放弃法定休息时间,这种自我剥削源于对考核评价体系的过度敏感。

劳动法专家张明指出,企业惯用"观察期""培养期"等模糊概念重构雇佣关系。在为期六个月的试用期内,新员工平均接受考核频次达正常员工的3.2倍。这种高频评估制造的心理高压,使得劳动者将企业违规行为合理化,形成"忍耐就能转正"的认知偏差。

信息模糊化的操控

认知失调理论在试用期陷阱中展现得淋漓尽致。某制造业企业将转正标准设计为"主管综合评价",这种主观性极强的考核机制,导致32%的员工在试用期满前主动离职。人力资源机构2024年的数据显示,明确量化转正标准的企业不足行业总数的17%。

信息黑箱还体现在薪酬结构的刻意混淆。某电商平台将基础工资的40%列为"绩效奖金",却在试用期员工达成业绩目标后,以"培养成本"为由克扣应得报酬。这种制度性欺骗使劳动者陷入"付出与回报失衡却不敢质疑"的心理困境。

情感绑架的隐蔽剥削

企业通过构建"大家庭"叙事实施情感操控。某知名餐饮连锁品牌要求试用员工背诵企业誓词,每日晨会进行集体宣誓。这种仪式化操作实质是情感劳动的强制输出,使劳动者将对企业的忠诚与职业发展前景进行错误关联。

社会心理学研究显示,持续的情感投入会显著降低个体的价值判断能力。当某科技公司以"破格培养"名义要求试用期员工无偿加班时,67%的受访者表示担心拒绝会影响团队评价。这种心理胁迫使劳动者在权益受损时,反而产生辜负企业信任的愧疚感。

群体压力的无形规训

职场从众效应在试用期场景中被制度性放大。某广告公司设计的新人排名制度,使试用期员工竞争强度达到正式员工的2.3倍。这种人为制造的内部竞争,导致46%的受访者出现过焦虑性躯体症状。

更隐蔽的是对异议者的孤立策略。当某试用期员工质疑加班制度合理性时,部门主管通过调整工位、取消培训机会等方式实施冷暴力。这种群体排斥机制迫使个体放弃权利主张,转而接受非正常的工作模式。

上一篇:试用期解雇后重新协商的常见争议与解决方式是什么 下一篇:诛仙游戏画面过亮导致眼睛干涩怎么办