节日祝福与日常关怀怎样双管齐下维护关系

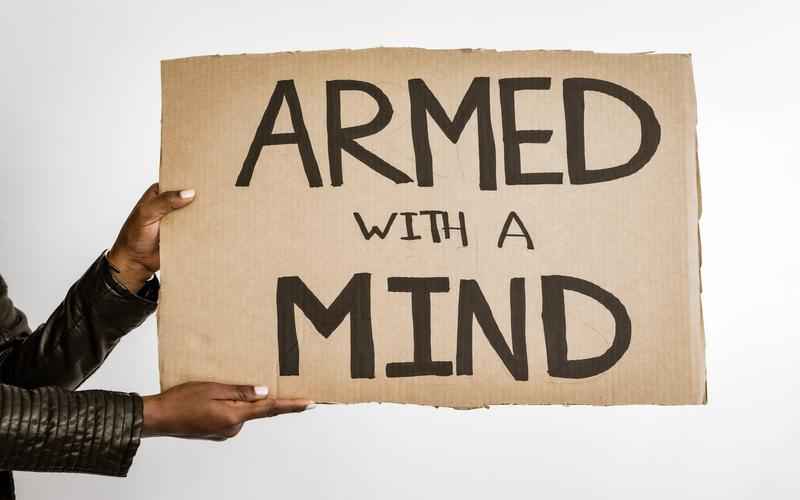

在快节奏的现代生活中,人际关系的维系常因时间与精力的匮乏而陷入困境。节日祝福如星光点缀夜空,能在特定时刻唤醒情感共鸣;日常关怀则似涓涓细流,持续滋养关系的根基。两者相辅相成,既避免了情感表达的功利化,又能构建稳固而温暖的情感联结。

情感互补:仪式与常态的平衡

节日祝福的本质是仪式化表达。心理学家罗兰·米勒在《亲密关系》中指出,仪式行为能增强群体归属感。春节的拜年短信、生日的定制祝福,这些具有时间标记的行为,如同情感记忆的锚点,帮助人们在心理层面建立关系坐标。2021年哈佛大学的研究显示,接受节日祝福的个体,三个月后对关系满意度的评价提升23%。

日常关怀则填补了仪式间隙的情感空白。一句"今天降温记得添衣"的提醒,或是在对方疲惫时递上的热茶,这些非仪式化的互动传递着持续的关注。社会学家格兰诺维特的"弱连接理论"揭示,高频次低强度的互动,比偶然的强连接更能维持关系韧性。当节日祝福构建情感高峰,日常关怀便构成连绵的情感丘陵。

时机选择:节点与日常的智慧

节日节点的选择需兼顾文化共性与个体差异。中秋节推送通用祝福模板可能适得其反,若结合对方近况添加个性化内容,如"记得你上次说想念家乡的月饼",效果则截然不同。腾讯社交数据研究院2022年报告指出,个性化节日祝福的回复率比模板化信息高41%。

日常关怀的时机讲究"润物无声"。斯坦福大学行为实验室发现,工作日晚间8-9点是情感需求高峰期,此时分享有趣视频或简单问候,比白天的密集沟通更具穿透力。但需避免形成定时打卡的机械感,某心理咨询机构的案例显示,程式化的"每日晚安"在三个月后会让23%的接收方产生压力。

表达维度:语言与非语言的交响

文字表达需要温度与克制的平衡。节日祝福可适当运用修辞手法,"愿所有美好都向你的方向生长"比"节日快乐"更具画面感。但文学研究者王明阳提醒,过度华丽的辞藻可能削弱真诚度,其团队分析10万条祝福信息发现,中等长度(50-80字)、含1-2个具体回忆的信息最易引发共鸣。

非语言载体常被低估却效果显著。手写贺卡的触感记忆、定制礼物的专属感,在神经科学层面能激活大脑奖赏回路。日本早稻田大学的实验证实,接收实体祝福物品时,受试者的催产素分泌量比接收数字信息时高出18%。日常关怀中,共享下午茶时推过去的甜品碟,比语言更能传递默契。

文化适配:传统与个性的融合

跨文化场景需破解符号密码。给西方友人发送春节祝福时附上生肖解说,为朋友选择开斋节而非圣诞问候,这种文化适配展现尊重深度。全球化智库2023年的调研显示,73%的跨国工作者更重视对方是否了解自己的文化禁忌而非祝福频率。

代际差异同样需要重视。对长辈而言,重阳节的手写家书比微信红包更有温度;对Z世代,创意短视频祝福可能比传统节日食品更受欢迎。但社会学家李培林提醒,不能陷入刻板印象陷阱,其团队跟踪200个家庭发现,32%的年轻人其实更期待父母学会使用智能设备发送祝福。

科技赋能:工具与温度的博弈

智能工具提升效率但也制造陷阱。日历提醒功能确保不错过重要节日,但某互联网公司内部数据显示,37%的用户会同时给多人发送相同祝福。人类学家项飙提出的"附近消逝"理论在此显现——便捷性可能稀释情感浓度。理想的模式是借助工具管理节点,但坚持手工打磨核心内容。

数字痕迹创造新的关怀维度。通过社交动态察觉对方近期偏好,在节日祝福中自然融入:"看到你去露营的照片,这套便携茶具觉得你会喜欢"。这种观察式关怀在MIT媒体实验室的实验中,使接收方感受到的关注度提升29%。但需恪守隐私边界,避免演变为社交监控。

上一篇:艺术生高考文化课培训有哪些靠谱选择 下一篇:芙蓉王张家界款式的来源有哪些地区