目击者证言的误差来源有哪些如何减少干扰

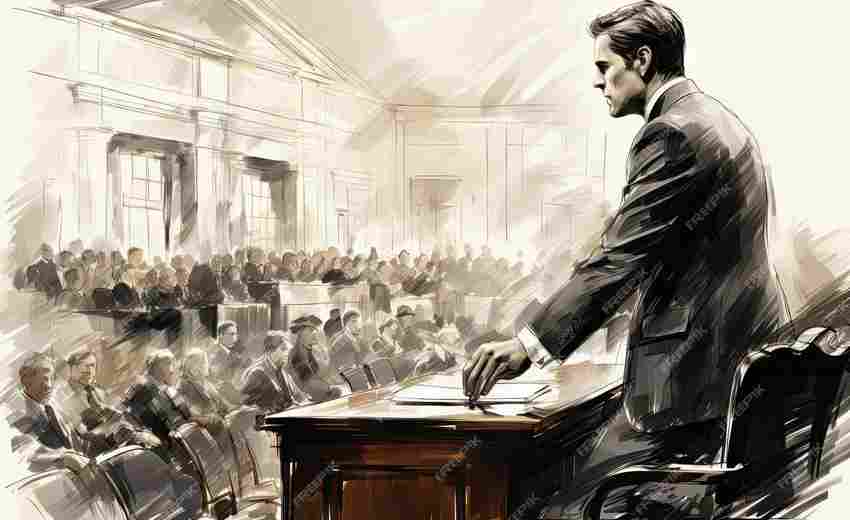

在法庭的庄重氛围中,目击者证言往往被视为还原真相的关键拼图。心理学研究发现,人类记忆并非精密刻录的影像带,而是如同被雨水冲刷过的油画,细节在时间与情绪的交织中逐渐模糊。这种认知偏差不仅影响着司法公正,更折射出人类感知系统的复杂性。

记忆重构的脆弱性

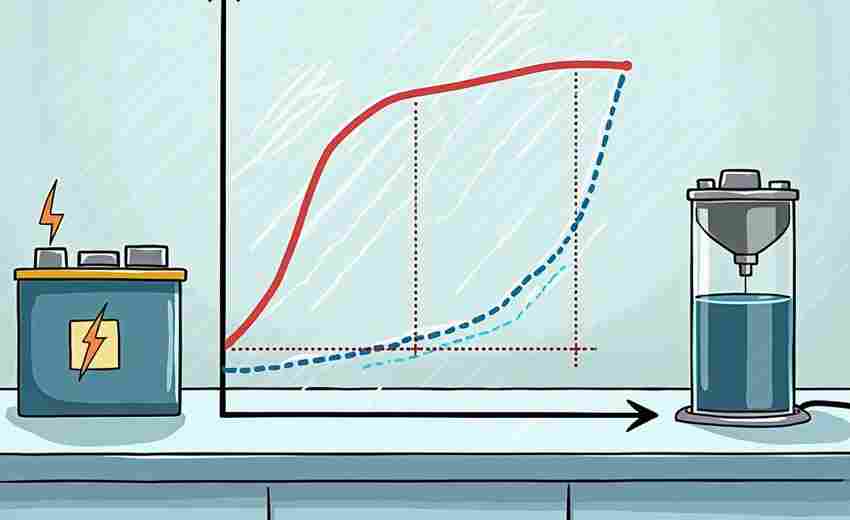

记忆并非被动存储的档案,而是持续重塑的动态过程。美国心理学家伊丽莎白·洛夫特斯通过经典实验证实,暗示性提问能将30%的受试者植入"童年迷路"的虚假记忆。目击者在案件发生后接触的新闻报道、他人讨论甚至调查人员的无意识暗示,都可能成为记忆污染源。当记忆反复提取时,新的信息会不断覆盖原始印记,形成"记忆污染链"。

加拿大皇家骑警开发的认知询问技术证明,改变提问方式能有效保护原始记忆。通过要求目击者先整体回忆环境细节,再聚焦案件核心,可将记忆准确率提升40%。英国司法科学研究院建议采用中性词语构建开放式问题,例如"请描述你注意到的异常现象",避免"穿红色外套的人是否持刀"这类引导性提问。

感知系统的生理局限

人类视觉系统每秒处理的信息量仅占视网膜接收信号的0.1%,这种选择性注意机制导致目击者常忽略关键细节。2018年芝加哥大学研究发现,在持枪模拟中,78%的目击者将注意力集中在武器上,却无法准确描述持枪者的面部特征。压力激素皮质醇的激增会收缩海马体体积,导致高压环境下记忆存储碎片化。

新型三维场景重建技术正在突破这一局限。荷兰法庭心理学家团队开发的沉浸式回忆系统,通过还原案发现场的温度、气味和空间布局,可使目击者记忆准确度提升27%。同步监测杏仁核活跃度的神经反馈装置,能帮助调查人员识别记忆提取时的情绪干扰节点。

群体互动的信息污染

目击者之间的信息交流会产生"记忆同化"现象。德国马普研究所的模拟实验显示,当三名目击者讨论案件时,个体会无意识修正自己20%的记忆细节以达成群体共识。社交媒体时代,案件信息的病毒式传播加速了这种污染过程,形成集体记忆重构的漩涡。

隔离询问与时间标记成为破解关键。瑞典警方推行的"记忆封存"程序要求目击者在接受正式询问前,先用加密设备独立记录初始记忆。东京地方法院引入的神经时间戳技术,能通过脑电波特征判定记忆形成时段,有效识别案发后新增的干扰信息。

跨文化认知的感知差异

剑桥大学跨文化研究团队发现,集体主义文化背景的目击者对群体行为记忆更准确,但个体特征辨识度下降23%;而个人主义文化观察者对衣着等身份标识敏感度高出34%。这种认知差异在跨国犯罪案件中常导致证言可信度误判。

动态文化评估框架正在改变这一现状。国际刑警组织建立的认知特征数据库,已收录186种文化群体的记忆偏好模式。迪拜警方试点应用的眼动追踪分析仪,能根据虹膜运动轨迹判断目击者的文化认知倾向,为证据评估提供三维参照系。

上一篇:盗抢险在车损险中的具体保障范围有哪些 下一篇:目标和期望在入园申请中的核心作用是什么