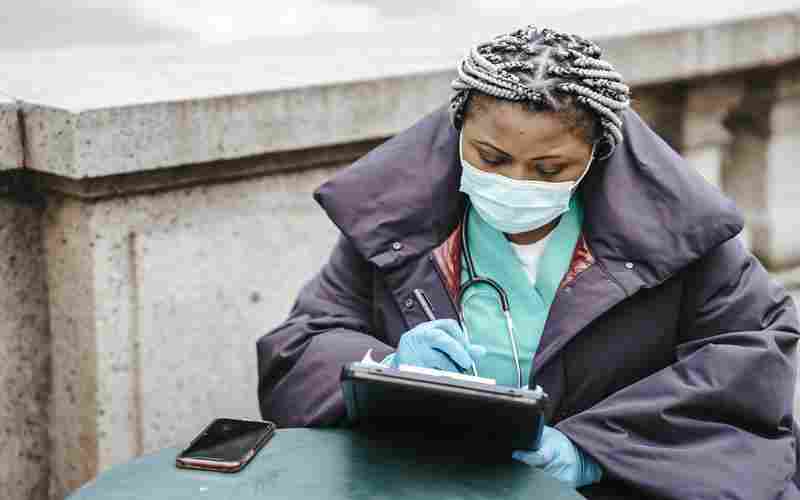

疫情等不可抗力事件中消费者维权如何重构行业规则

全球性公共卫生事件深刻改变了消费市场的运行逻辑。突发疫情导致大量旅游订单取消、线下服务中断、商品交付延期,消费者权益纠纷呈现井喷态势。仅2020年第一季度,全国消协组织受理涉疫投诉就达18万件,其中合同纠纷占比超六成。这场危机不仅暴露出现行维权机制的脆弱性,更倒逼市场参与者重新审视风险分配机制,催生行业规则的范式变革。

法律框架迭代升级

现行《消费者权益保护法》对不可抗力条款的规定过于笼统,导致纠纷处理标准混乱。某航空公司以"不可抗力"为由拒绝全额退票,消费者却需承担60%损失,此类案例折射出法律条款的滞后性。最高人民法院2022年发布的指导意见强调,企业不得滥用不可抗力条款,需建立损失共担机制。

法律学者李曙光指出:"不可抗力条款的适用应遵循比例原则,需考量风险预见能力、损失承受能力等多重因素。"日本《特定商交易法》规定企业需建立应急储备金制度,这种立法经验值得借鉴。通过设立行业风险基金、引入第三方仲裁机制,可构建更具弹性的法律执行体系。

契约精神重塑路径

格式合同中的"霸王条款"在疫情期间集中爆发信任危机。某在线教育平台单方面修改服务条款,将面授课程转为录播形式,引发集体诉讼。这种现象揭示出格式合同审查机制存在严重漏洞。市场监管总局2021年修订的《合同行政监督管理办法》,要求企业对格式条款进行显著提示和公平解释。

企业需要建立动态契约机制,英国保险业推行的"疫情附加条款"值得参考。通过嵌入可选择的弹性履约方案,例如服务延期、权益置换等选项,既能保障企业正常运营,又可维护消费者选择权。某旅游平台推出的"无忧改签"计划,在三年内为1200万用户实现零损改期,证明柔性履约机制具有实操价值。

技术赋能争议解决

区块链存证技术在维权领域展现独特价值。上海互联网法院搭建的"数字孪生法庭",通过智能合约自动执行退赔协议,将纠纷处理周期从45天压缩至72小时。这种技术应用不仅提高维权效率,更建立起不可篡改的电子证据链。

人工智能调解系统正在改变传统维权模式。杭州市消保委引入的AI调解员,通过自然语言处理技术分析5万份投诉文本,建立纠纷预测模型。实践数据显示,智能系统可使调解成功率提升23%,平均处理成本下降60%。技术工具的应用正在重构消费者与企业之间的权力平衡。

行业自律体系革新

行业协会的角色定位需要从"利益代表"转向"规则守护者"。中国旅游协会建立的"服务质量保证金"制度,要求会员单位按营收比例缴纳应急保障金,疫情期间累计垫付退费资金12亿元。这种行业共济机制有效缓解了单个企业的资金压力。

第三方认证体系应纳入应急管理标准。德国TUV认证机构推出的"危机应对能力认证",从应急预案、资金储备、客户沟通等维度建立评估体系。获得该认证的德国汉莎航空,在疫情期间的客户满意度高出行业均值18个百分点。标准化建设正在成为提升行业韧性的关键支点。

风险教育模式转型

消费者风险认知能力直接影响维权效果。清华大学消费行为实验室的研究表明,64%的消费者在购买服务时忽视合同中的不可抗力条款。监管部门需要建立常态化的风险提示机制,例如北京市推行的"消费前七日教育"制度,通过短信推送典型案例增强消费者契约意识。

媒体监督应转向深度参与规则建构。央视"3·15晚会"疫情期间特别设置"契约观察"板块,既曝光企业违规行为,也解读国际通行惯例。这种双向信息传播模式,有助于培育成熟的消费文化,推动形成社会共识。

上一篇:疫情期间如何正确使用电熨斗消毒床品 下一篇:瘦腿最有效的运动有哪些