电子结肠镜技术与传统肠镜的核心差异对比

医学检查的革新往往伴随着人类对疾病认知的深刻转变。在消化道疾病诊断领域,肠镜技术历经半个世纪的演变,从最初硬质金属管的痛苦检查,发展到如今电子结肠镜的精准探查,这场技术革命不仅重塑了诊疗路径,更颠覆了医患双方对检查过程的传统认知。当高分辨率图像遇上人工智能辅助,当柔性探头突破肠道褶皱的视觉盲区,肠镜检查正在完成从"大体观察"到"微观辨识"的跨越式进化。

成像技术革新

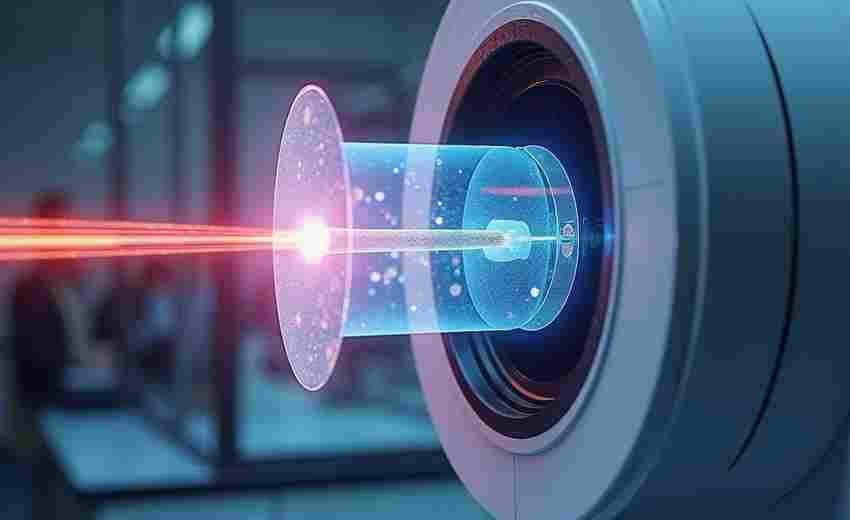

传统肠镜依赖光学透镜系统传递图像,医生通过目镜观察的模拟影像存在分辨率低、色彩失真等固有缺陷。日本国立癌症研究中心2018年的对比研究显示,传统光学肠镜对小于5mm的腺瘤漏诊率高达32%,而电子结肠镜通过电荷耦合器件(CCD)将光信号转换为数字信号,配合百万像素级摄像系统,可清晰呈现黏膜表面微血管形态。

电子结肠镜的数字化特性催生了NBI(窄带成像)、FICE(智能分光比色)等增强成像技术。上海瑞金医院内镜中心临床数据显示,结合电子染色技术后,锯齿状病变的检出率提升46.7%。这种实时图像处理能力使医生能在检查中即时切换白光模式与增强模式,如同为肠道黏膜装上了"分子探针"。

操作范式转变

传统肠镜操作需要医生全程保持目镜观察姿势,长时间检查易导致颈部劳损。电子结肠镜配备的独立显示屏解放了医生的体位限制,德国海德堡大学医学院的工效学研究证实,这种操作姿势改变使单日最大检查量提升40%。双人操作模式向单人操作的转变,更降低了医患交叉感染风险。

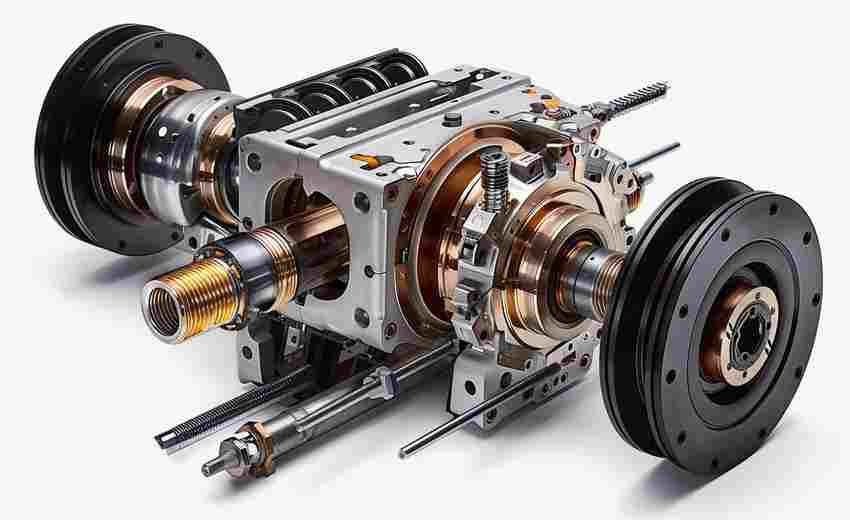

数字操控系统集成角度锁止、压力感应等智能功能。英国《胃肠内镜》期刊载文指出,电子肠镜的蛇骨管硬度自适应调节技术,使肠道穿孔发生率从0.3%降至0.07%。当镜头遇到急弯肠段时,系统能自动降低推进速度并触发黏膜保护警报,这种机械智能与人脑判断形成双重保障。

诊断能力飞跃

电子结肠镜的数字化图像可直接接入AI辅助诊断系统。2023年《柳叶刀》子刊发布的临床试验表明,实时AI息肉识别模块可将微小病变检出率提高28.4%。系统能在0.3秒内标注可疑区域,这种机器视觉与人眼观察的协同,正在重构消化道早癌筛查的精度标准。

图像存储功能实现了检查过程的可追溯性。浙江大学医学院附属邵逸夫医院建立的全流程影像数据库显示,数字化存档使复诊患者的病灶对比效率提升70%。医生可随时调取既往检查图像进行动态分析,这种时间维度上的影像对比为癌变进程研究提供了珍贵样本。

患者体验升级

管径缩小与材质优化带来实质性的舒适改善。韩国首尔大学医院的随机对照试验证实,8.5mm超细电子肠镜使检查疼痛评分降低42%。水浸润滑技术配合二氧化碳注气系统,将术后腹胀持续时间从6小时缩短至1.5小时,这种生理性减张技术正在改写肠镜检查的恢复周期。

实时影像共享功能增强了医患沟通效能。美国梅奥诊所的调研显示,83%的患者在观看检查实时画面后,对诊疗方案的理解度显著提升。当患者亲眼看见肠道息肉被切除的过程,这种可视化医疗正在消解传统检查的神秘感与恐惧心理。

在医疗AI与5G技术深度融合的当下,电子结肠镜已突破单纯的检查工具属性,演变为集早期诊断、精准治疗、远程会诊于一体的智能平台。当增强现实导航系统开始指导镜下黏膜剥离术,当云端影像数据库不断训练出更强大的诊断模型,这场始于成像技术革新的嬗变,正在重塑整个消化道疾病防治的生态格局。

上一篇:电子签名时间戳验证的关键作用解析 下一篇:电子证据如何防止篡改并确保法律效力