现代社会中圣导师角色与传统智慧传承如何结合

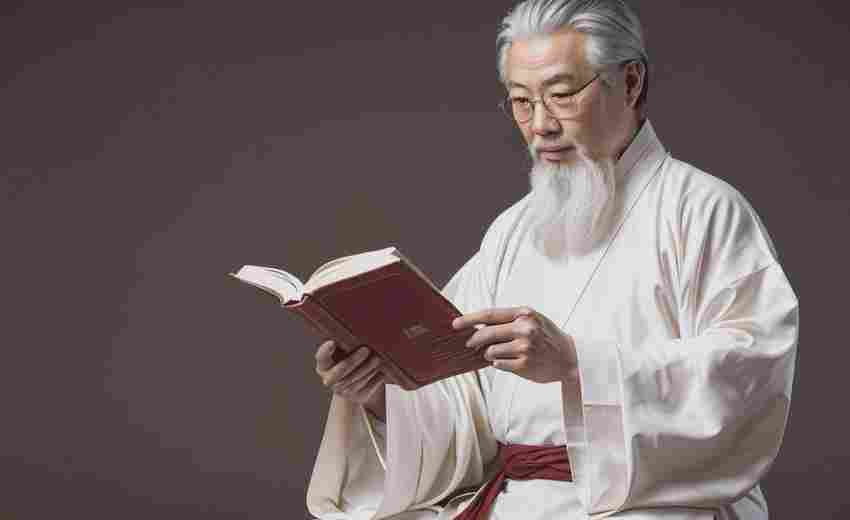

在技术浪潮与价值重构交织的当代社会,人们既享受着数字化生存的便利,也面临着精神漂泊的困境。当快餐式知识充斥公共空间,那些承载千年文明积淀的智慧体系正遭遇前所未有的解构危机。在此背景下,圣导师这一古老角色正以新的形态复苏,成为连接传统智慧与现代文明的纽带,在价值真空地带构建起文化传承的立交桥。

精神荒漠中的引水者

消费主义与算法推荐构建的现代迷宫中,年轻人常陷入存在主义焦虑。哈佛大学社会学家罗伯特·帕特南在《独自打保龄》中指出,美国社区纽带断裂导致的社会资本流失已达,这种现象在东亚社会同样显著。圣导师此时承担着文化摆渡人的使命,他们将《论语》"君子务本"的教诲转化为职场,把道家"天人合一"理念注入生态保护,使传统智慧成为治愈现代病的良方。

在东京银座的写字楼里,禅宗导师将茶道中的"一期一会"转化为企业管理智慧,指导职场新人建立深度人际关系。这种转化不是简单的复古,而是像人类学家项飙提出的"附近性重建",让传统智慧在具体生活场景中焕发新生。圣导师通过工作坊、线上社群等现代载体,将《孟子》的"四端之心"转化为情绪管理工具,使古籍中的抽象概念成为可操作的心理调节技术。

教育场域的桥梁架构

麻省理工学院媒体实验室近年推出的"智慧传承者计划",将传统工匠纳入现代教育体系。在杭州某创新学校,木作大师与编程教师共同开发STEAM课程,学生在雕刻鲁班锁时同步学习拓扑数学。这种跨时空对话印证了杜威"做中学"理论的当代实践,也验证了圣导师作为知识中介者的独特价值。

在高等教育层面,剑桥大学东方研究院与硅谷科技公司合作开展的"数字人文"项目颇具启示。项目组将《周易》的象数思维转化为算法逻辑,用于大数据分析模型的优化。参与该项目的量子物理学家张朝阳发现,传统阴阳辩证思想能为量子纠缠研究提供新的认知框架。这种双向赋能打破了传统与现代的二元对立,构建起知识生产的共生系统。

技术时代的文化解码

当AI开始撰写《道德经》释义时,圣导师的角色转向智慧校验者。北京故宫博物院开发的"数字文渊阁"项目中,版本目录学家与机器学习工程师共同训练古籍识别模型。项目负责人指出,算法可以识别20种明代刻本字体,但判断文献价值仍需学者的人文积淀。这种协作模式印证了麦克卢汉"媒介即信息"的当代演绎——技术载体改变知识形态,但价值判断仍需人类智慧。

在短视频平台,00后UP主用说唱演绎《诗经》获百万点击的现象,揭示了文化传播的范式转换。清华大学传播学院研究显示,这类内容若没有学者参与脚本创作,传统文化符号常被解构为空洞的视觉元素。圣导师在此过程中扮演着"意义锚定者",确保文化基因在创新表达中不失本真。正如英国文化研究学者霍尔所言,编码与解码的博弈中需要守门人维系意义链条。

新加坡组屋区的"社区儒长"制度提供了生动范本。这些由退休教师、企业主管转型的社区导师,将"老吾老"理念转化为社区养老方案。他们借鉴《朱子家礼》设计现代邻里公约,用"义仓"古制改造社区共享经济。南洋理工大学的研究表明,这种在地化改造使传统的实践转化率提升47%。

在商业领域,京都百年老铺的"当代番头"(掌柜)制度值得关注。这些接受现代商科教育的传承者,将"商道即人道"的古训融入供应链管理。某和菓子企业第七代传人中村拓实,通过建立原料溯源系统践行"仁者爱人"理念,其产品碳足迹比行业平均低63%。这种将儒家义利观具象为商业指标的实践,为传统智慧注入可量化的现代价值。

当晨光穿透上海陆家嘴的玻璃幕墙,投映在金融从业者案头的《盐铁论》笺注本上,这种时空交错的文化图景,正悄然重塑着现代社会的精神地貌。圣导师们用智慧嫁接术培育的文化混生林,既非对传统的简单复刻,也不是对现代的盲目迎合,而是在文明断层带上构建起新的意义生成机制。

上一篇:现代字体与排版技巧如何提升手抄报视觉效果 下一篇:现代诗歌创作需注意哪些语言技巧