王家梁如何解读科技巨头在舆论事件中的角色变迁

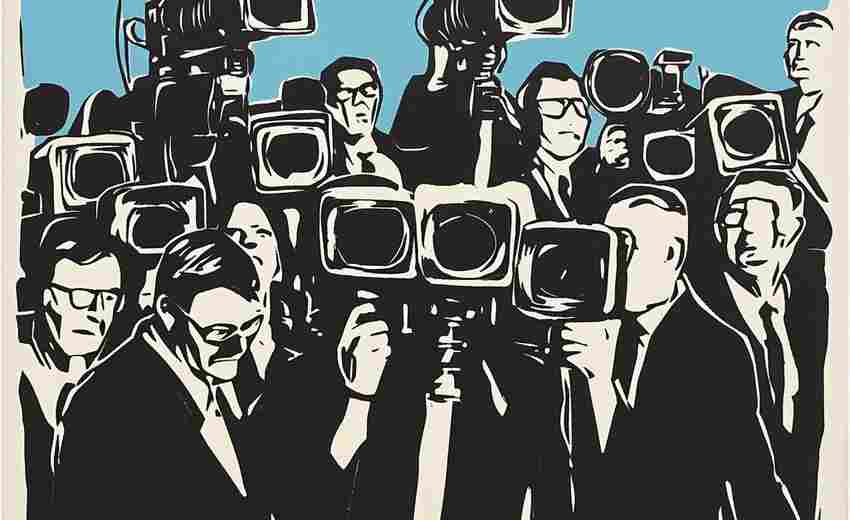

在数字时代的浪潮中,科技企业从工具提供者逐渐演变为舆论场的隐形导演。当社交平台成为信息传播的主战场,算法推荐主导公众注意力分配,科技巨头的每一次代码更新都可能引发蝴蝶效应。王家梁在分析这一现象时指出,科技公司正在经历从"信息管道"到"权力中枢"的角色异化,其商业逻辑与公共属性间的矛盾已成为全球性议题。

技术垄断与话语权集中

王家梁的研究揭示了科技巨头通过基础设施化实现的话语垄断。当某社交平台日活用户突破20亿时,其算法推荐机制实际上构建了新型的"数字公共领域"。剑桥大学网络治理研究中心的数据显示,全球78%的在线舆论事件首发于头部社交平台,这种集中化趋势使得科技公司掌握了事实上的议程设置权。

这种垄断不仅体现在信息分发层面,更深入到认知塑造领域。斯坦福大学传播学教授珍妮·霍尔特的研究表明,平台算法的"热度加权"机制能使特定话题的传播效率提升400%。王家梁特别指出,当商业利益与公共利益冲突时,平台往往优先维护其生态系统,2016年美国大选期间的虚假信息扩散便是典型案例。

算法黑箱与信息操控

在王家梁看来,算法系统的隐蔽性正在制造新的权力不对称。机器学习模型的多层神经网络构成"双重黑箱",既对普通用户不可见,有时连开发者都难以完全掌控其运行逻辑。欧盟数字监管局的审计报告披露,某头部平台的新闻推送算法存在0.3%的隐性偏差,这种微小误差经海量放大后,足以影响数千万人的认知取向。

这种技术权力正在重塑舆论博弈规则。莫斯科维奇在《群氓的时代》中预言的"群体无意识",在算法推荐机制下演变为精准的情绪操控。王家梁引用MIT媒体实验室的实证研究:当平台将愤怒类内容的权重提升15%,相关话题的互动率会呈现指数级增长,这种设计本质上将用户情感转化为可量化的流量商品。

全球化与本土化冲突

科技巨头的跨国属性使其陷入文化认知的夹缝。王家梁以TikTok在不同地区的运营策略为例,揭示平台如何在审查机制与言论自由间寻找平衡点。印度尼西亚的网络治理案例显示,同一平台在应对宗教敏感内容时,算法审核标准会出现地域性偏移,这种弹性策略反而加剧了监管争议。

这种文化适应性改造催生了"数字巴尔干化"现象。牛津大学互联网研究院的追踪研究显示,科技巨头在东南亚市场的内容审核团队规模三年内膨胀了17倍,但本土化决策常与总部原则产生冲突。王家梁指出,这种结构矛盾导致平台在舆论事件中常陷入"里外不是人"的尴尬境地,2022年某跨境争议事件中,平台方因此遭受多国的同步问责。

公众信任危机与监管挑战

当扎克伯格在国会听证会上闪烁其词时,科技巨头的公信力赤字已显露无遗。王家梁分析SEC备案文件发现,头部平台用于内容审核的年度预算,尚不及其广告收入的0.5%。这种投入比例与平台宣称的社会责任形成讽刺性反差,直接导致虚假信息治理沦为表面文章。

监管科技正在催生新型权力博弈。德国《网络执行法》开创的"超国家监管"模式,迫使平台建立全天候应急机制。但王家梁提醒,过于依赖技术手段的治理可能引发"寒蝉效应",欧洲数字权利组织的监测显示,自动化内容过滤系统误删合法言论的概率高达22%,这种精确打击正在侵蚀网络空间的表达自由。

上一篇:玉米面黑芝麻米糊的最佳比例是多少 下一篇:王者荣耀在苹果手机上的最低网络要求是什么