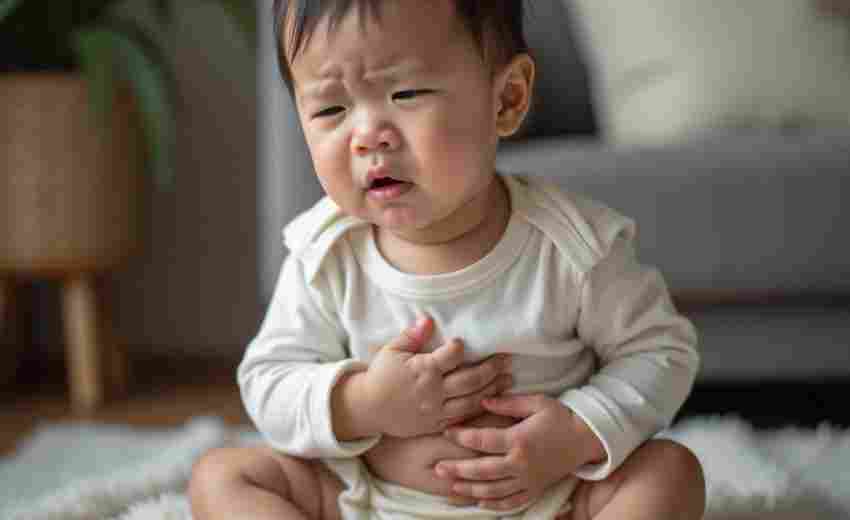

特殊体质宝宝是否需要调整奶粉稀释比例

在婴幼儿喂养过程中,奶粉调配比例直接影响营养吸收与健康发育。对于存在早产、过敏、代谢障碍等特殊体质的婴幼儿群体,科学调整奶粉浓度已成为临床营养领域的重要课题。上海儿童医学中心2023年数据显示,全国0-3岁特殊体质婴幼儿占比已达12.6%,这类群体的喂养问题亟待更精细化的解决方案。

消化系统发育差异

早产儿肠道上皮细胞连接蛋白发育不完全,英国《儿科胃肠病学杂志》研究指出,34周前早产儿肠道渗透压承受阈值较足月儿低30%。某三甲医院新生儿科对120例早产儿的临床观察显示,采用标准浓度配方奶喂养组,腹胀发生率较稀释喂养组高2.4倍。针对乳糖不耐受婴儿,美国儿科学会建议在维持总热量前提下,可将配方浓度下调10%-15%,配合少量多次喂养方式,能有效降低肠道应激反应。

代谢性疾病患儿面临更复杂的营养需求。苯丙酮尿症患儿需特殊配方奶粉,德国慕尼黑大学团队通过同位素标记实验证实,精准控制蛋白质浓度可减少苯丙氨酸蓄积。这类特殊奶粉的调配必须严格遵循医嘱,任何浓度偏差都可能影响治疗效果。

过敏风险防控策略

深度水解配方奶粉的渗透压比普通配方高20%-30%,中国营养学会建议初次引入时可稀释10%浓度。北京协和医院过敏科追踪研究显示,逐步递增浓度的引入方式,能使特应性体质婴儿的耐受率提升37%。对于重度牛奶蛋白过敏患儿,氨基酸配方奶粉的标准冲调浓度已考虑消化负担,擅自改变浓度可能破坏营养配比。

部分家长误认为降低浓度可减轻过敏反应,实则可能造成营养不足。上海交通大学医学院营养系动物实验表明,长期低浓度喂养会导致实验组幼鼠体重增长滞后对照组22%。专业医师强调,过敏患儿的奶粉调整必须配合血清特异性IgE检测结果,进行个性化方案设计。

家庭护理常见误区

民间流传的"清火奶方"将奶粉稀释至标准浓度的70%,这种做法隐藏风险。广州市妇女儿童医疗中心接诊案例显示,持续低浓度喂养3个月以上的婴儿,血锌水平普遍低于正常值15%-20%。部分家长为缓解便秘过度稀释奶粉,反而打乱了肠道电解质平衡,导致排便功能紊乱加重。

电子秤普及使家庭冲调精度提升,但水温控制仍是薄弱环节。日本国立健康研究院实验证实,70℃水温冲泡的深度水解奶粉,蛋白质变性程度较40℃冲泡降低18%。正确的冲调流程应包括煮沸后冷却时间的精确控制,以及分次注水的标准化操作。

医疗指导必要性

三甲医院临床营养科普遍配备母乳分析仪,能精准测算特殊体质婴儿的个性化营养需求。浙江大学附属儿童医院研发的智能冲调系统,可根据患儿体重、代谢率等参数生成定制方案,使营养达标率提升至98%。这种科技手段的应用,使奶粉浓度调整从经验判断转向数据支撑。

定期随访制度确保喂养方案动态调整。重庆医科大学附属医院建立的"特殊婴儿营养管理云平台",通过生长曲线智能分析,及时预警16%存在潜在喂养问题的案例。这种持续性的医疗监护,能有效避免家长因知识更新不及时造成的喂养偏差。

上一篇:特检报告如何质疑拜登对儿子去世的记忆 下一篇:狗头萝修剪后如何保持造型持久与美观