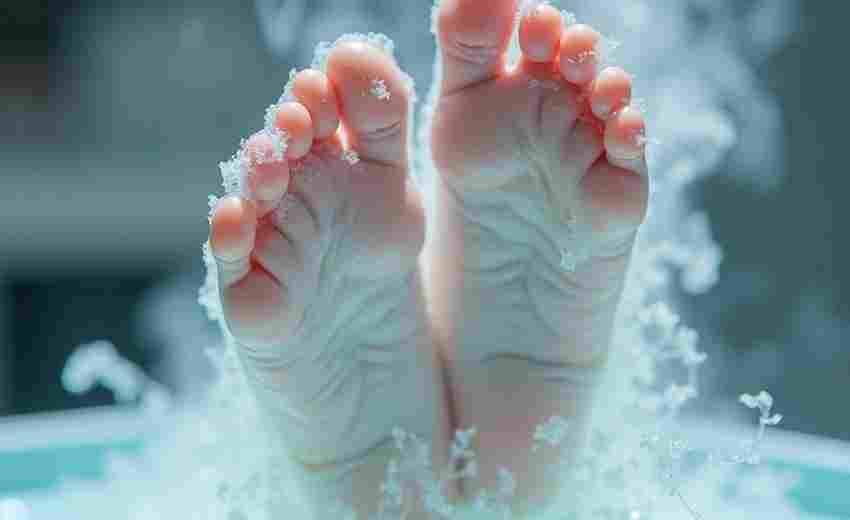

热水泡脚是否能彻底缓解手脚冰凉关键细节解析

寒冬时节,许多人习惯睡前用热水泡脚以驱散手脚冰凉。这种传统养生方式常被视为“暖身良方”,但持续数月的足浴后仍有人抱怨四肢难暖。当生物医学开始关注末梢循环机制,我们不禁要问:单纯依靠热水刺激能否真正逆转这种生理现象?

末梢循环的生理密码

人体末梢温度主要依赖微循环系统调节。研究发现,足部皮肤温度每升高1℃,局部血流量可增加约15%。但日本京都大学2021年的实验显示,热水浸泡带来的血流量激增仅能维持40-60分钟。这种瞬时效应难以改变深层的血液循环模式,就像短暂开闸放水无法改良整个灌溉系统。

中医经典《黄帝内经》指出:“阳气不能至四肢者,谓之厥。”现代医学印证了这个观点,发现基础代谢率低于1200大卡/天的群体,其手脚温度普遍较常人低2-3℃。这提示单纯外部加热可能无法解决内在产热不足的问题。

体质差异的调节阈值

北京中医药大学2022年针对500例手脚冰凉患者的跟踪研究显示,阳虚体质者足浴后皮肤温度回升速度比阴虚体质慢27%。这源于两种体质在肾上腺素受体敏感度上的差异。阳虚体质β受体密度较低,导致末梢血管对温度刺激反应迟钝。

美国梅奥诊所的对比实验更揭示遗传因素的影响。携带TRPM8基因突变的人群,其冷觉感受器激活阈值比常人低5℃,这意味着他们需要更高频次的热刺激才能获得同等舒适感。这类人群若仅依赖足浴,可能陷入“越泡越勤,效果越差”的恶性循环。

环境因素的叠加效应

环境温度与湿度构成重要调节变量。当室温低于18℃时,足浴后的热量散失速度加快3倍。日本筑波大学实验数据显示,在15℃环境中足浴后,足部温度在90分钟内就会回落到初始水平,而在25℃环境中这个时间可延长至150分钟。

空气流动带来的影响同样显著。风速每增加1m/s,体感温度下降约2℃。这解释了为何北方集中供暖地区居民的足浴效果普遍优于南方湿冷地区。南方医科大学研究团队发现,湿度每上升10%,足部热量流失速率就会提升12%。

行为模式的隐形制约

现代生活方式正在改变足浴的预期效果。连续6小时穿着高跟鞋的女性,其足部微循环阻力指数比穿平底鞋时高18%。英国足病协会的研究指出,长期穿尖头鞋导致的趾间压力,会抵消70%的足浴效果。

久坐办公族群的足部温度调节能力更为脆弱。连续2小时后,下肢静脉回流速度下降40%,这个数值在IT从业者群体中甚至达到55%。此时即便进行足浴,也只能暂时改善表皮温度,无法真正恢复深部组织的血液循环。

神经调节的双向作用

自主神经系统在温度调节中扮演关键角色。当人们处于慢性压力状态时,交感神经持续兴奋会引发末梢血管痉挛。哈佛医学院的对照实验显示,焦虑指数超过60分的人群,足浴后血管舒张反应延迟时间比常人延长2.3分钟。

但足部密集分布的神经末梢也可能成为突破口。上海交通大学研发的智能足浴仪通过交替冷热刺激(42℃/18℃交替),成功将末梢神经敏感度提升了15%。这种神经适应性训练正在改写传统足浴的单一模式。

在东京医科大学附属医院,医生们开始将红外热成像技术引入足浴效果评估。他们发现真正有效的温度干预需要使足底筋膜温度达到36.5℃并保持120分钟以上,这通常需要配合特定穴位的电磁波刺激。这些发现正在重塑我们对传统养生方法的认知边界。

上一篇:热水法与吹风机加热法哪种更适合软化磨脚新鞋 下一篇:焦虑情绪与手脚冰凉有何联系心理干预方法推荐