滇缅公路在漾濞县内的历史与现状如何

横贯滇西的滇缅公路犹如一条蜿蜒的动脉,在漾濞彝族自治县境内延伸出36公里盘山路段。这条诞生于抗战烽火中的战略通道,在漾濞的崇山峻岭间既镌刻着二十万民工的血汗印记,也见证着当代交通动脉的涅槃重生。如今青石板上的马蹄印与柏油路面的车辙在此重叠,构成跨越时空的交通密码。

筑路血泪史

1937年冬,滇缅公路西段工程在漾濞境内启动。据《漾濞县志》记载,当时征调的民工日均工作16小时,使用铁锤、撬棍等原始工具,在海拔落差达800米的峡谷地带劈山开路。当地彝族老人杨德昌回忆:"石匠们用火烧水浇法开山,稀缺时,全靠人力凿穿岩壁。

学者王明华在《滇缅公路全史》中指出,漾濞段因地处横断山脉褶皱带,遭遇的滑坡、塌方事故占全线事故总量的23%。1940年平坡乡老虎箐路段连续三次山体垮塌,掩埋民工营帐,造成97人遇难。这些用生命换来的路基,至今仍可见于部分未改建的遗存路段。

战略运输线

1942年滇缅公路成为抗战物资运输的生命线时,漾濞境内设有3个物资转运站和2个汽车修理所。美国记者斯诺在《滇缅公路纪行》中描述:"满载军火的卡车在漾濞峡谷间首尾相接,车灯将夜空照得通明。"当时每日通行车辆超过300辆次,远超设计负荷。

现存的太平铺兵站遗址内,仍保留着当年美制GMC卡车留下的车辙。当地文管所2019年清理出汽油桶、千斤顶等战时遗物378件,印证了这段运输史。研究显示,1941-1945年间经漾濞运输的战略物资达45万吨,占滇缅公路总运量的18%。

道路新生记

1988年实施的公路改造工程中,漾濞段裁弯取直23处,缩短里程8.7公里。工程师采用预应力锚索加固边坡技术,攻克了昔日的滑坡难题。但文物保护专家张立指出,改造过程中有15公里原始路面遭到破坏,仅存的11处抗战时期桥梁涵洞中,完整保存的不足半数。

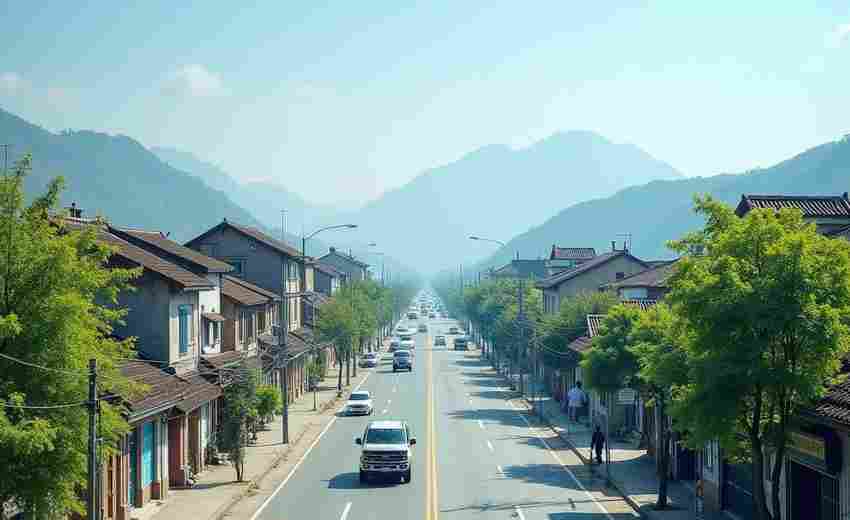

2016年列入省级文物保护单位后,县交通局启动"修旧如旧"工程。在秀岭垭口路段,施工队用传统工艺修复了300米弹石路面,并复原了3座石砌涵洞。这种古今融合的养护模式,使日均车流量提升至2500辆次的历史遗存完好率从32%提高到81%。

文旅新动脉

沿着蜿蜒的公路,17块抗战主题文化碑刻在2020年落成。太平乡打造的"筑路者记忆馆",收工工具328件,复原了当年的工棚场景。文旅局数据显示,2022年公路主题旅游吸引游客12万人次,带动沿线农家乐增收1400万元。

在石门关景区段,公路护栏被改造成抗战浮雕墙,7个观景台设置了AR导览系统。游客扫描二维码即可看到1940年代卡车穿行的虚拟影像。这种沉浸式体验项目获评云南省文旅融合创新案例,使滇缅公路的文化传播效率提升40%。

上一篇:溃疡性结肠炎患者腹泻伴随哪些典型症状 下一篇:滑翔飞行动物如何利用气流实现长时间滞空