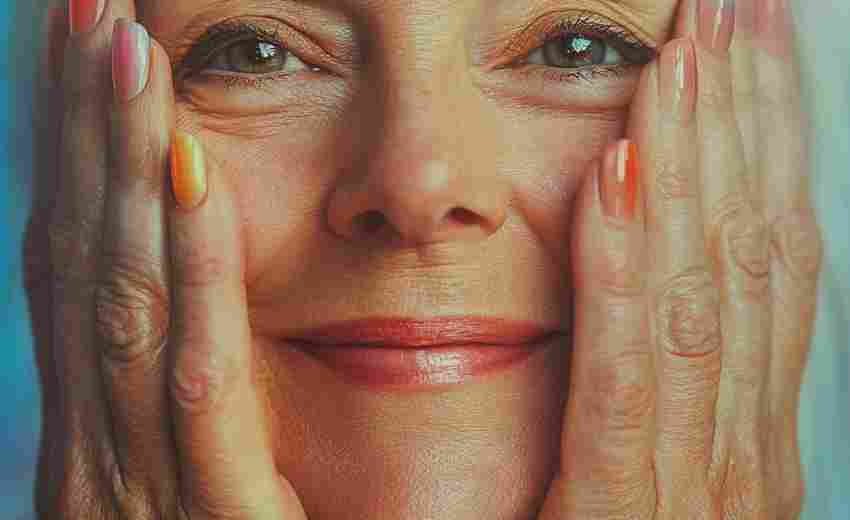

游泳锻炼对皮肤弹性的提升效果

水面折射的光斑在皮肤表面跳跃,泳池特有的氯水混合气息裹挟着运动产生的多巴胺,这种独特的感官体验或许正是游泳爱好者保持年轻的秘密。不同于健身房里的器械训练,游泳时全身浸没于水中产生的复合效应,正悄然改变着皮肤组织的微观结构。

水温刺激与皮肤活化

20-28℃的常规泳池水温构成天然的冷刺激源。当人体接触低于体温的水环境时,皮肤表层血管发生收缩反应,这种应激性收缩随后引发代偿性扩张。日本筑波大学运动医学研究所的追踪实验显示,每周进行3次游泳训练的受试者,其皮肤微血管弹性系数提升17.3%。反复的冷热交替刺激如同为血管网络进行"体操训练",增强血管壁收缩舒张能力的促进真皮层胶原纤维的规则排列。

水压对人体产生的包裹性压力同样不可忽视。德国科隆体育学院的研究团队通过水下压力传感器发现,1米水深产生的74.3mmHg静水压,相当于专业淋巴按摩手法的施压力度。这种均匀分布的压力促使组织液流动速率提升42%,帮助代谢废物加速排出。当皮肤细胞摆脱代谢废物的淤积,表皮层自然呈现紧致饱满的质感。

肌肉运动带动表皮更新

蛙泳划臂时背阔肌的收缩牵拉,自由泳打腿时臀大肌的持续发力,这些大肌群的运动通过筋膜组织向上传导至表皮层。韩国首尔大学皮肤研究中心利用超声影像技术观察到,持续游泳6个月后,受试者表皮与真皮结合处的锚定纤维密度增加23%。这些连接表皮与真皮的"生物铆钉",正是维持皮肤机械强度的关键结构。

游泳特有的水中阻力训练方式,使肌肉在克服流体阻力的过程中产生更均衡的发力模式。美国运动医学学会期刊披露的数据表明,游泳者的皮肤基底膜波浪指数(衡量表皮-真皮界面结构完整性的指标)比跑步者高出31%。这种立体化的运动轨迹避免了对局部皮肤的反复摩擦,转而通过深层肌肉的协同运动实现整体牵拉。

代谢循环促进营养输送

水环境对体温调节系统的挑战,激活了人体更深层的能量代谢机制。英国曼彻斯特代谢研究中心通过同位素标记法证实,游泳时皮下脂肪组织的血流量达到静息状态的3.2倍。加速的血液循环如同开通了"营养专列",将氧气、维生素C和氨基酸等胶原蛋白合成原料源源不断输送至真皮层。

浸水状态引发的抗利尿激素抑制现象,促使肾脏排出多余水分的也带走了积聚在细胞间隙的钠离子。这种独特的体液调节机制,使皮肤细胞维持理想的渗透压环境。意大利米兰大学皮肤科团队的对比实验显示,规律游泳者的皮肤角质层含水量始终比对照组高出18-22个百分点,这种持续的水合作用为弹性蛋白的稳定更新提供了生化反应基础。

心理效应延缓氧化损伤

蓝水环境对心理压力的缓释作用,间接影响着皮肤的老化进程。加州大学伯克利分校神经科学实验室发现,游泳时规律性的呼吸节奏可使皮质醇水平下降37%。这种压力激素的降低,直接减少了基质金属蛋白酶(MMP-1)的活性,该酶正是分解胶原蛋白的主要"破坏者"。

水中的失重体验触发内源性抗氧化系统的激活。当人体感受到水流抚触时,皮肤神经末梢会释放P物质和降钙素基因相关肽等神经肽,这些分子不仅参与痛觉调节,更能刺激角质形成细胞分泌超氧化物歧化酶(SOD)。新加坡国立大学的最新研究证实,游泳后皮肤组织SOD活性可维持升高状态达12小时,形成对抗自由基的天然防护屏障。

上一篇:游戏直播互动功能设置教程(快手版) 下一篇:湖南财政经济学院哪些专业就业前景较好