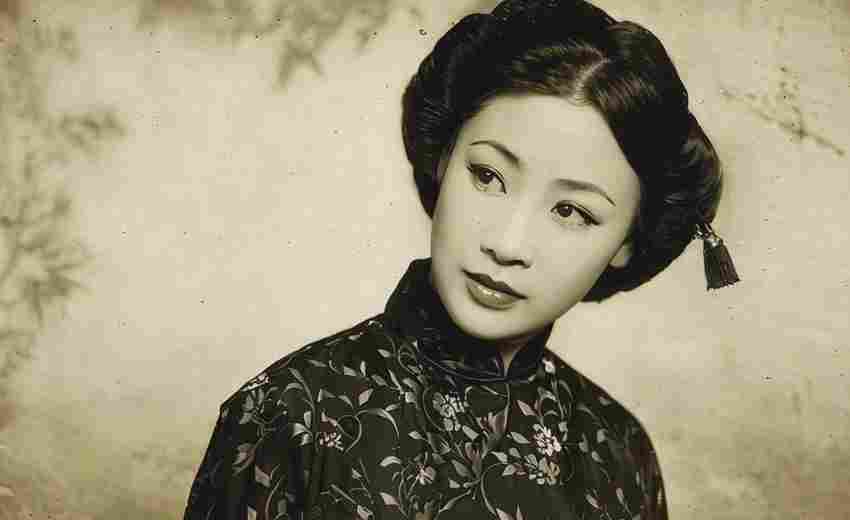

梅兰芳对古典文学的研究如何体现在其戏曲角色塑造中

在中国戏曲史上,梅兰芳的舞台艺术犹如织锦中的金线,将古典文学的深邃意蕴与戏曲表演的写意美学完美交织。这位艺术大师不仅将《西厢记》《牡丹亭》等经典文本熟稔于心,更以文学为镜,在角色塑造中折射出跨越时空的人性光辉。从《贵妃醉酒》里深宫贵妇的哀怨,到《洛神》中仙子的超凡脱俗,每个经典形象的诞生都暗含着对古典诗词、史传文学的创造性转化。

心理刻画的文学溯源

梅兰芳塑造角色时,常将古典文学中细腻的心理描写转化为舞台上的身段韵律。《太真外传》里杨玉环的"霓裳羽衣舞",其回眸时的哀婉与白居易《长恨歌》中"回眸一笑百媚生"形成跨越千年的互文。他通过分解《红楼梦》中黛玉葬花的心理层次,在《黛玉葬花》剧目中设计出"三转身七回头"的程式动作,将文学意象具象为视觉语言。

戏曲理论家田汉曾指出,梅兰芳的"含泪微笑"表演范式源自对李商隐无题诗的领悟。在《霸王别姬》中,虞姬舞剑前那个似悲似喜的眼神定格,正是将"此情可待成追忆"的朦胧诗境转化为戏曲的瞬间永恒。这种文学化的心理处理,使程式化表演获得了真实人性的温度。

表演程式的意象重构

梅兰芳对《史记·项羽本纪》的研读,催生了"剑舞"这一经典程式的革新。他将司马迁笔下"力拔山兮气盖世"的悲壮,转化为戏曲舞台上刚柔相济的肢体语言。在《穆桂英挂帅》中,借鉴《木兰辞》的叙事节奏,创造出"快枪十八式"与"慢板咏叹"交替进行的表演结构。

这种文学思维主导的程式创新,在《游园惊梦》中达到顶峰。汤显祖原著中"原来姹紫嫣红开遍"的唱词,被解构为二十七个层次分明的水袖动作。每个袖花的翻飞轨迹,都对应着文学文本中的情感递进,形成"以形写意,以意传情"的表演体系。京剧研究专家齐如山曾统计,梅派剧目中63%的身段设计能找到明确的文学出处。

服饰美学的文本投射

梅兰芳对《历代名画记》的研究,直接影响了其舞台服饰的色彩系统。《天女散花》中那条长达六米的绸带,其渐变的青碧色来自对王维"空山新雨后"诗句的色彩解构。他将《洛神赋》"翩若惊鸿"的文学意象,转化为服饰上的流云纹与惊鸿佩,使静态的戏装成为动态表演的延伸。

在《嫦娥奔月》的服装设计中,梅兰芳创造性地将《淮南子》记载的"月精"传说可视化。参考汉代帛画中的羽人形象,设计出缀有三千片银箔的广袖长裙,行走时宛如月光流动。这种文学考证与艺术想象的结合,使传统戏服突破了类型化桎梏,成为角色性格的外化符号。

唱腔韵律的诗学转化

梅兰芳将《白石道人歌曲》中的词乐理论引入京剧唱腔设计,在《凤还巢》中首创"词韵入腔"的演唱技法。程雪娥的【西皮慢板】唱段,其顿挫节奏暗合李清照《声声慢》的韵脚规律。这种诗乐融合的实践,使京剧唱腔摆脱了固定板式的束缚,获得更丰富的文学表现力。

在《抗金兵》的创作中,他借鉴辛弃疾词作的豪放格调,突破旦行传统唱法。梁红玉的【二黄导板】融入"醉里挑灯看剑"的朗诵式处理,用突兀的声腔转折表现巾帼英雄的壮怀激烈。戏曲音乐家徐兰沅回忆,梅兰芳的书房中常年摆放着《全唐诗》与《宋词选》,随时将文学韵律转化为声腔素材。

梅派艺术在当代戏曲教育中的传承实践表明,那些浸润着文学养分的表演范式,依然能在《梅兰芳表演体系教程》中焕发生机。当青年演员学习《宇宙锋》中"疯癫"程式的二十七种眼神变化时,实际上正在经历从《战国策》文本到舞台形象的二度创造过程。

上一篇:梅兰芳如何通过角色塑造传递艺术价值观 下一篇:梦想城镇可持续发展需要哪些关键措施