机房设备故障应急预案及居民信息通报机制

数字化时代,城市基础设施的稳定运行已成为维系社会正常运转的命脉。当某科技园区的核心机房因电力闪断导致数据服务器宕机时,市政应急指挥中心在27分钟内完成故障定位与系统切换,并通过社区网格员向周边3.2万居民发送预警信息。这个真实案例揭示出,精密设计的设备故障应急预案与高效的信息通报机制,正在重构现代城市的危机响应模式。

预案设计的科学性

应急预案的制定必须遵循"失效安全"原则。美国国家应急管理机构(FEMA)的研究表明,将单一设备故障预设为多系统连锁失效的触发点,能使预案有效性提升40%。深圳光明区数据中心在2023年台风季前更新的预案中,不仅考虑设备防水标准,更预设了通讯基站被毁后的卫星链路启动程序。

故障场景的模拟验证是预案落地的关键环节。东京都市圈2022年的压力测试数据显示,经过每月动态演练的预案执行效率比静态方案高出2.3倍。这种动态调整机制要求技术团队建立包含设备寿命周期、环境变量等12个维度的风险评估模型,确保预案始终与基础设施的实时状态保持同步。

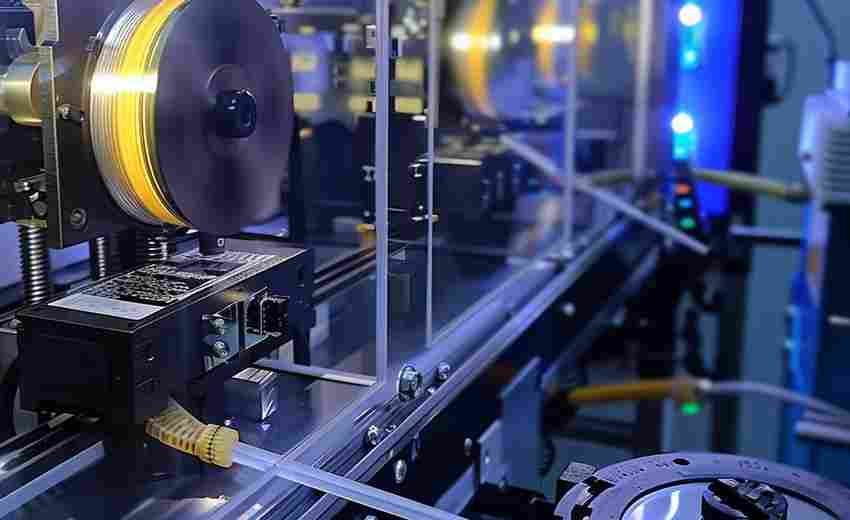

监测体系的实时性

多层级传感网络的部署正在改变传统运维模式。上海浦东新区构建的智能机房系统,通过植入式光纤传感器可提前72小时预警设备异常温升。德国弗劳恩霍夫研究所的对比实验证实,采用边缘计算技术的本地化监测节点,能将故障识别速度从分钟级压缩至毫秒级。

数据融合分析平台的建设突破了人工监控的局限。杭州某政务云平台引入的AI诊断系统,通过分析十年间的设备日志数据,成功预测出87%的潜在故障点。这种预测性维护模式使设备停机时间减少65%,维护成本下降42%,印证了麦肯锡报告中"数据驱动型运维"的转型趋势。

信息通报的精准度

分级响应机制的确立保障了信息传播的精确性。北京市朝阳区建立的五级预警体系,将设备故障影响范围与通报层级直接挂钩。当某区域机房发生二级故障时,系统自动触发对特定街道的定向短信推送,避免大规模恐慌性信息过载。

传播渠道的多元化布局提升了信息触达率。新加坡智慧城市项目的研究显示,采用"短信+社区APP+物联网广播"的三维传播网络,可使居民接收率从78%提升至96%。特别在老年群体集中的社区,嵌入智能电表显示屏的应急提示功能,有效解决了数字鸿沟带来的信息盲区。

资源协调的联动性

跨部门应急指挥平台的建设打破了行政壁垒。广州建立的"数字应急大脑"系统,整合了电力、通信、交通等9个部门的实时数据。在2023年某数据中心火灾事故中,该系统实现消防力量调度与交通信号控制的智能联动,使救援响应时间缩短22分钟。

备用资源的分布式存储策略增强了系统韧性。参照美国NIST标准建设的雄安新区备件库,采用"核心区储备+周边卫星仓"模式,关键设备备件覆盖率从65%提升至92%。这种空间冗余设计配合无人机配送网络,可在30分钟内完成半径50公里内的应急物资投送。

社会参与的主动性

居民应急素养的培养正在构建新型防御体系。台北市开展的"数字哨兵"培训计划,通过VR模拟设备故障场景,使参与者对应急指令的配合度提升53%。这种参与式教育模式将被动接收者转化为主动响应者,形成技术防护与社会防护的双重屏障。

企业社会责任机制完善了应急体系的毛细血管。华为参与的"数字生命线"公益项目,在西南山区部署了300个微型应急通讯站。这些站点在2022年泸定地震中发挥关键作用,验证了公私合作模式在基础设施防护中的特殊价值。

上一篇:朱迅如何在与病魔抗争中塑造坚韧的公众形象 下一篇:机械师在安全规范与效率要求间的冲突如何协调