抗疫主题音乐作品如何展现平凡人的伟大

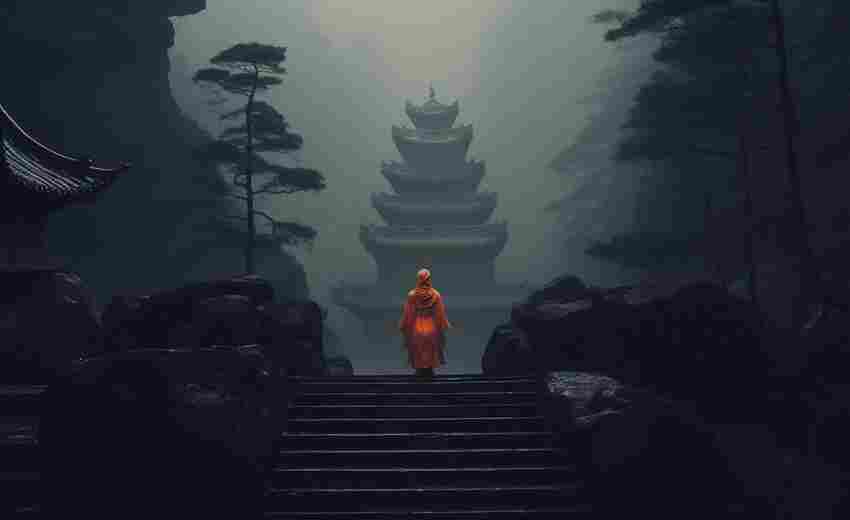

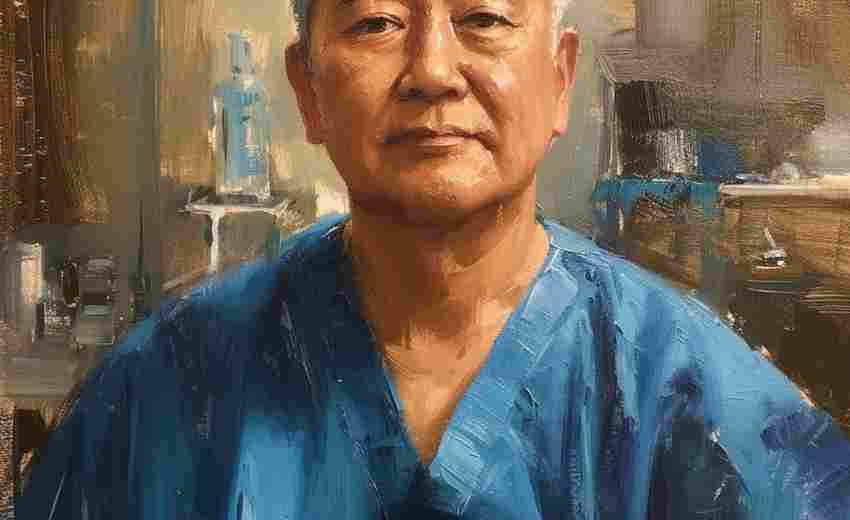

当城市按下暂停键的深夜,急救车的蓝光划破寂静的街道;在防护服被汗水浸透的凌晨,护目镜后的眼睛依然保持温度。这些镌刻着时代印记的画面,正通过跳动的音符与流淌的旋律,在抗疫主题音乐作品中凝结成永恒。创作者们将话筒对准街巷阡陌,用音乐语言重构了那些被口罩遮盖的笑容、被防护服包裹的脊梁,让平凡人走向抗疫前线的足迹化作震撼人心的交响。

微观叙事中的英雄图谱

抗疫音乐摒弃了传统宏大叙事,将镜头对准外卖骑手、社区志愿者、方舱保洁员等常被忽视的群体。《等风雨经过》中"白色战衣的姑娘"具象为无数医护人员的剪影,歌词"护目镜里的雾气"让听众瞬间代入防护装备带来的窒息感。这种去脸谱化的创作手法,使每个听众都能在旋律中遇见邻居王阿姨、楼下便利店的小张。

音乐人巧妙运用职业特征构建声音符号。快递小哥电动车鸣笛声、防护服摩擦声、核酸检测试管碰撞声,这些日常声响经过艺术化处理,在《平凡天使》间奏中交织成独特的节奏织体。正如音乐社会学家李锐所言:"当市井声响升华为艺术元素,普通人的生命轨迹便获得了史诗般的庄严感。

旋律与歌词的双重共鸣

作曲家刻意降低旋律的华丽程度,在《武汉伢》中采用方言民谣曲调,用质朴音阶勾勒城市记忆。副歌部分突然升高的音域,恰似疫情中压抑情感的总爆发,这种"克制的澎湃"引发强烈共情。英国《卫报》乐评人注意到,中国抗疫歌曲普遍运用四度、五度音程跳进,这种接近呼喊的旋律形态,暗合着特殊时期的情感张力。

歌词创作摒弃口号式表达,聚焦具体生活场景。《山河无恙》中"你剪短的长发落在登记台"的细节,让无数听众想起新闻报道里护士断发抗疫的画面。作词人梁芒在创作札记中写道:"真正动人的不是英雄称谓,而是他们脱下战袍后,手腕上深深的勒痕。

群体意象的声景重构

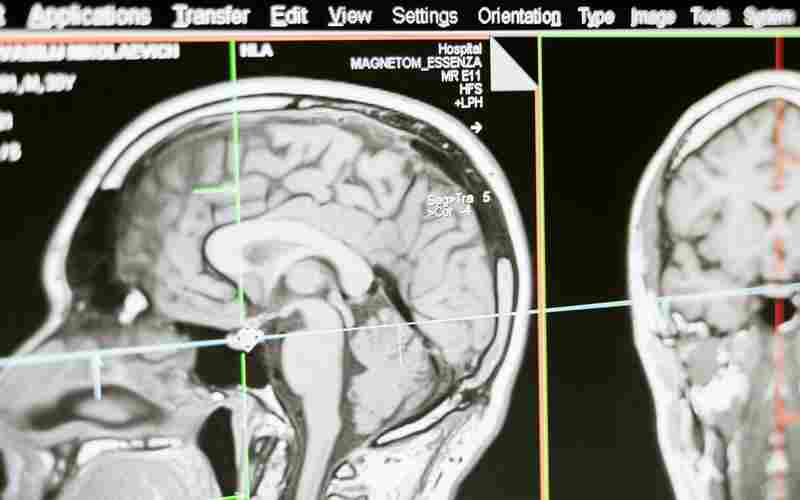

多声部合唱成为展现集体力量的重要形式。在《坚信爱会赢》抗疫交响诗中,童声、美声、通俗唱法的层叠推进,构建出全民抗疫的声觉全景。中央音乐学院声学实验室分析显示,这类作品常将人声频率控制在2000-4000赫兹区间,这个被称为"温暖带"的频段,最能激发人类的安全感与归属感。

环境音效的创造性运用拓展了音乐空间维度。《黎明的编钟声》将ICU监护仪滴答声、消毒喷雾声进行节奏化处理,与编钟古乐形成时空对话。这种"现实声音蒙太奇"手法,使作品既承载着当下的沉重,又延续着文明的力量。正如作曲家谭盾所说:"抗疫音乐不是悲鸣的挽歌,而是穿越黑暗的青铜编钟。

传播链中的情感增殖

云端合唱形式打破了传统音乐生产模式。武汉封城期间,全国三十六个城市的音乐爱好者通过手机录制《夜空中最亮的星》,粗糙的录音设备反而增强了真实感。这种"不完美的完美"在社交媒体形成裂变传播,每个参与者的歌声都成为情感网络的节点。

音乐短视频的二次创作赋予作品持续生命力。外卖员在路灯下独舞《你的答案》、护士隔着玻璃与爱人对唱《想见你》,这些用户生成内容将专业作品解构为情感符号。法国传播学家马特尔在观察中国抗疫音乐现象时指出:"当艺术回归生活现场,每个平凡的演绎者都成为了作品意义的再创作者。

上一篇:抖音购物如何辨别商品真伪五大技巧帮你避坑 下一篇:抢票时如何避免网络卡顿或系统崩溃