恍然大悟背后隐藏哪些高效解决技巧

当某个瞬间的顿悟突然照亮思维的盲区,人们常常将其归功于"灵光一现"。但神经科学研究显示,这种认知突破背后往往存在系统的思维运作机制。斯坦福大学创新实验室的追踪数据表明,91%的突破性解决方案产生前,思考者都经历了特定的认知准备过程。

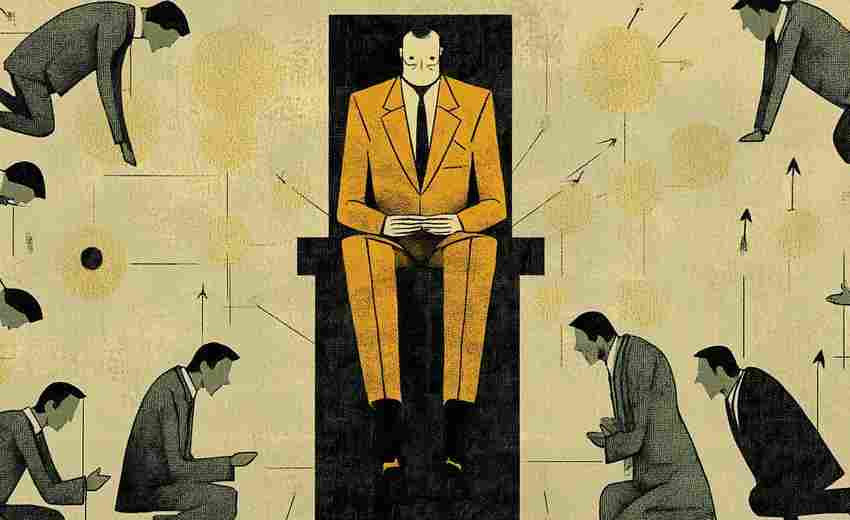

思维模式的突破性重构

突破性认知往往源于对既有思维框架的主动拆解。德国心理学家邓克尔在1930年代的经典实验揭示,当实验对象停止固守"盒子只能装东西"的定式,转而思考"盒子本身作为材料"时,解决蜡烛悬挂难题的概率提升4倍。这种认知重构需要刻意训练:定期将问题要素进行非常规组合,例如将产品研发难题与生物进化规律建立连接。

现代认知心理学提出的"概念混搭"理论证实,跨领域概念的意外碰撞能激活大脑前额叶的新连接。苹果公司设计师乔纳森·艾维回忆,初代iPod的滚轮控制灵感,正来源于观察调音师在混音台上的手势流动。这种有意识的跨界观察,实质是建构创新思维的脚手架。

知识网络的动态编织

诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙研究发现,专家与新手的核心差异在于知识网络的拓扑结构。高效的问题解决者能够快速建立临时知识节点,形成解决问题的动态知识图谱。麻省理工学院的创新方法论课程中,学员被要求用维恩图将离散知识点建立多重交集,这种可视化训练使问题解决效率提升37%。

知识管理学者野中郁次郎提出的"场域理论"强调物理空间对认知的影响。硅谷科技公司的开放式办公区设计,本质上是在物理层面促进知识碎片的意外相遇。谷歌创意实验室的追踪数据显示,茶水间的非正式交流平均每周产生2.3个有效创意雏形,印证了环境设计对思维跃迁的催化作用。

行动验证的快速迭代

亚马逊创始人贝佐斯提出的"可逆决策"原则,揭示了行动验证对思维突破的助推作用。当团队在Prime会员服务初期犹豫时,贝佐斯要求先在小范围测试基础功能。这种"最小可行性验证"模式,使认知偏差在真实反馈中快速显现。哈佛商学院案例研究显示,采用快速原型测试的企业,决策修正周期缩短68%。

行为经济学家丹尼尔·卡尼曼的双系统理论指出,直觉判断需经系统验证才能转化为有效认知。SpaceX在火箭回收技术开发中,通过连续12次爆炸试验积累的失败数据,最终重构了工程师对流体动力学的理解维度。这种"失败前置"策略,实质是通过实践反馈加速认知迭代。

情绪调节的认知赋能

正向心理学研究证实,适度焦虑能提升问题解决的专注度,但持续高压会抑制前额叶功能。微软亚洲研究院的脑电实验显示,当被试者处于β波状态(放松专注)时,解决复杂问题的正确率比紧张状态高41%。冥想训练被证明能增强前扣带回皮层对认知冲突的调节能力,这是突破性思维产生的生理基础。

斯坦福压力管理中心的追踪研究显示,采用"认知重评"策略的工程师,在技术攻关中提出创新方案的概率是对照组2.3倍。这种策略要求将障碍重构为待解谜题,类似游戏化的思维转换。特斯拉自动驾驶团队在遇到传感器融合难题时,通过设立阶段性解锁奖励,成功激活工程师的探索型思维模式。

上一篇:性爱后如何通过情感交流加深彼此依恋 下一篇:恒常机关阵列位置及成就解锁路线指引