如何通过起诉网络服务商追责侵权网站

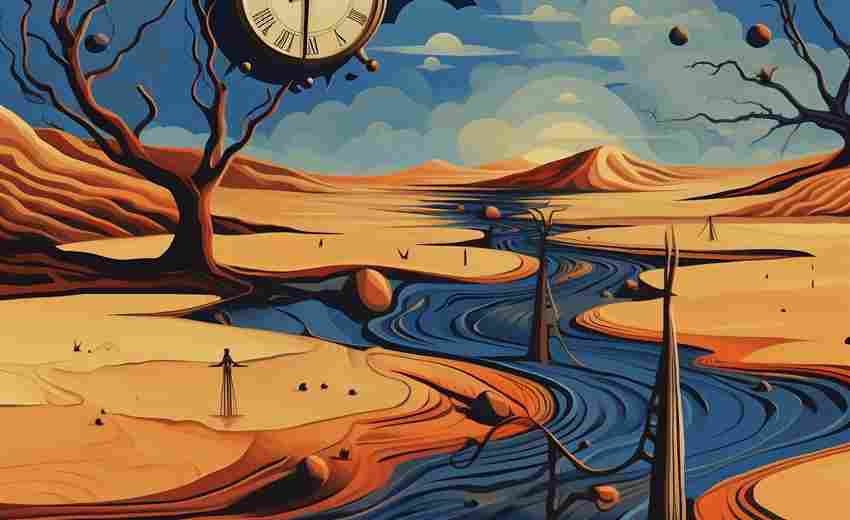

互联网技术迭代催生了海量网络侵权现象,权利人常陷入"追查侵权主体难、固定证据难、获得赔偿难"的困境。当直接侵权人隐匿于网络迷雾中,转向网络服务商追责成为破局关键。这种维权路径不仅符合我国现行法律框架,更能通过制度设计倒逼网络服务提供者完善审查机制,形成网络空间治理的良性循环。

法律依据与责任边界

我国《民法典》第1195条确立网络服务提供者的连带责任制度,当权利人发出有效通知后,服务商未及时采取必要措施即需承担扩大损失部分的责任。但司法实践中,法院对"必要措施"的认定存在弹性空间,北京互联网法院2022年审理的某影视作品侵权案中,法官认为删除链接仅是基础义务,要求服务商建立主动过滤机制才符合技术发展现状。

避风港原则的适用需满足"不明知不应知"前提。华东政法大学王迁教授指出,当侵权内容持续存在于平台推荐位或热门榜单时,可推定服务商存在主观过错。上海知识产权法院在2021年判决的某音乐平台案中,将"侵权作品在平台累计播放量超百万次"作为认定应知的关键证据,这种量化标准的建立为后续案件提供了重要参考。

诉讼策略的选择应用

选择诉由时需区分间接侵权与共同侵权。清华大学法学院崔国斌教授建议,针对提供CDN加速、域名解析等技术服务的厂商,宜主张其构成帮助侵权;而对提供内容存储空间的服务商,则可尝试突破"技术中立"抗辩,证明其通过算法推荐、流量分成等方式实质性参与侵权获利。

证据固定环节需双轨并行。权利人既要通过区块链存证固定侵权页面,也要申请法院向服务商调取用户注册信息、服务器日志等核心数据。深圳某游戏公司在维权时,通过时间戳认证侵权内容存续时长,配合第三方监测机构出具的流量分析报告,成功证明服务商放任侵权行为的主观故意。

举证责任的分配突破

民诉法司法解释第91条确立的举证责任分配规则,在涉网案件中面临特殊挑战。杭州互联网法院在2023年新型案例中创新采用"阶梯式举证":权利人只需证明侵权行为存在于特定网络环境,服务商则需自证已尽合理注意义务。这种举证责任倒置的司法倾向,显著降低了权利人的维权门槛。

技术事实查明机制日趋完善。国家授时中心联合司法鉴定机构推出的"涉网证据云平台",可对侵权内容进行全链路追踪。在某电商平台商标侵权案中,权利人通过该平台获取到侵权商品链接的跳转路径,证实服务商设置的导流机制客观上扩大了侵权影响范围。

执行层面的现实障碍

管辖权争议仍是主要阻碍。部分服务商利用注册地与实际运营地分离的策略拖延诉讼,北京知识产权法院在2022年确立"侵权行为发生地包括可访问区域"的裁判规则,有效遏制了这种程序滥用。某跨国云存储平台因此不得不在中国境内设立专门应诉团队。

执行阶段面临技术对抗难题。某些P2P服务商采用动态加密、分布式存储等技术规避执行,广东高院在2023年强制执行案件中,首次引入专业技术公司对侵权内容进行全网清除,并根据服务商拒不履行的情节,按照日罚款标准累计处罚金逾千万元。这种刚柔并济的执行策略产生了显著的震慑效应。

上一篇:如何通过调整饮食改善孩子的焦虑情绪 下一篇:如何通过身份证号码查询个人快递信息