如何通过合理规划提升土地利用效率

土地是人类赖以生存的基础资源,但在全球城镇化浪潮与人口持续增长的双重压力下,建设用地扩张与耕地保护矛盾日益尖锐。联合国粮农组织数据显示,过去三十年全球人均耕地面积缩减了26%,而在我国东部经济发达地区,部分城市工业用地容积率仅为0.3-0.5,远低于国际先进城市1.5的平均水平。这种粗放式开发模式不仅威胁粮食安全,更造成生态空间破碎化。面对土地资源刚性约束,探索空间资源的高效配置路径,已成为实现可持续发展的关键命题。

城乡空间重构优化

新型城镇化战略推动下,城乡土地二元结构正在发生深刻变革。清华大学吴良镛院士团队研究发现,通过建设用地增减挂钩政策,江苏省盐城市近五年腾退低效工业用地3.2万亩,置换出2.8万亩高标准农田,实现土地级差收益再分配。这种空间重构不仅提升土地产出效益,更促进城乡要素双向流动。

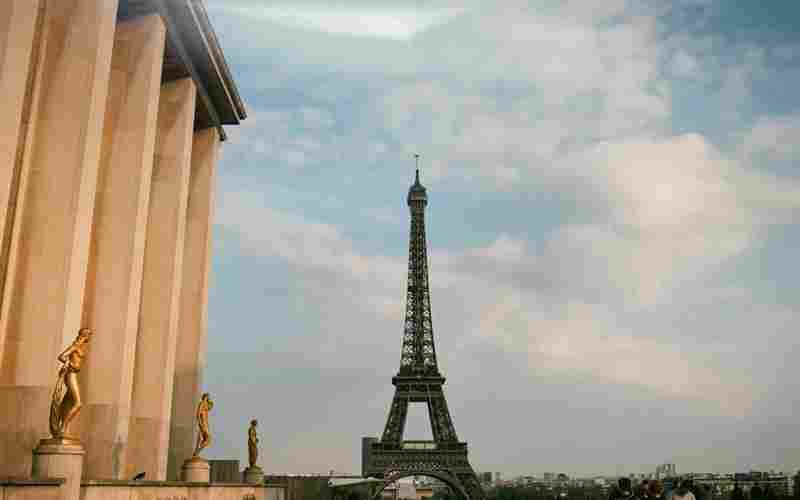

荷兰兰斯塔德城市群的"多中心网络化"布局经验值得借鉴,该区域通过划定永久绿心,将四个主要城市控制在30公里通勤圈内,既避免城市无序蔓延,又保持农业景观连续性。我国成都平原经济区正在实践的"轨道+田园"发展模式,正是这种理念的本土化创新,轨道交通站点周边800米半径内布局混合功能社区,外围保留完整农田生态系统。

产业用地复合开发

传统工业园区的单一功能布局已难以适应产业升级需求。深圳前海自贸区推行的"垂直工厂"模式,将研发、制造、仓储功能立体叠加,使单位用地GDP产出提升至传统开发模式的4.6倍。这种三维空间利用理念打破平面扩张惯性,日本东京湾填海区的地下物流系统与地面商务区的立体衔接,同样印证了复合开发的价值。

土地混合利用制度创新正在释放存量空间潜力。上海市杨浦滨江将废弃工业码头改造为"科创+文创+社区"综合体,保留12处历史建筑的同时植入新兴产业,土地价值较改造前提升20倍。这种功能混合不仅提升土地利用效率,更催生新的经济形态,美国硅谷的"住创一体"社区正是通过功能混合激发创新活力。

生态价值转化机制

自然资源资产产权制度改革为生态空间价值实现开辟新路径。浙江省安吉县通过林地经营权证券化,将23万亩毛竹林碳汇收益权打包交易,既保护生态本底又创造经济价值。这种"生态银行"模式正在福建南平等地复制推广,证明生态保护与经济发展可以形成正向循环。

德国鲁尔区的生态修复工程提供工业化地区转型样本,将废弃煤矿改造为包含湿地公园、科创园区的多功能空间,土地生态服务价值提升15倍。我国雄安新区启动的"千年秀林"工程,运用近自然林业理念构建生态基础设施网络,预计2050年蓝绿空间占比稳定在70%,创造新型城镇化与生态保护协同范式。

智慧技术赋能管理

国土空间基础信息平台的建立正在重塑土地管理模式。自然资源部推进的"三调"与"双评价"工作,集成多源遥感数据与AI算法,实现全国960万平方公里土地的动态监测。北京城市副中心运用BIM+GIS技术建立三维土地审批系统,将规划审批周期从90天缩短至15天,审批精度提升至厘米级。

新加坡土地管理局开发的虚拟土地交易系统,运用区块链技术实现产权变更实时确权,交易纠纷发生率下降76%。这种技术革新不仅提升管理效率,更催生新的土地治理模式,深圳试点的"数字地籍"系统已实现土地全生命周期数字化管理,为存量土地再开发提供精准决策支持。

上一篇:如何通过合法改装保留车辆三包权益 下一篇:如何通过吸音材料改善房间声学环境