如何建立写作自信并坚持自我风格

文字是灵魂的镜子,映照着每个创作者独特的生命纹路。当笔尖触碰纸张的刹那,有人被完美主义的荆棘缠绕,有人在模仿的迷宫中迷失方向。真正的写作之道,始于对自我生命的诚实勘探,成于对创作本真的无畏守护。

接纳创作本真

每个成熟的创作者都经历过自我否定的暗夜。日本作家村上春树在《身为职业小说家》中坦言,初涉文坛时曾刻意模仿雷蒙德·卡佛的极简风格,却在某天清晨突然醒悟:"那些被削去的形容词,原是我灵魂的棱角。"这种觉醒往往伴随着痛苦的撕裂,如同法国存在主义作家加缪笔下的西西弗斯,在反复推石上山的过程中,逐渐触摸到生命真实的温度。

创作本真的接纳需要建立双重认知:既理解自身局限,又珍惜独特视角。神经科学研究表明,人类大脑的默认模式网络在放松状态下会产生最具创意的联结。当写作者停止与他人比较,转而专注内心涌动的情感潮汐时,文字便会自然流淌出个性印记。美国诗人玛丽·奥利弗在《诗歌手册》中强调:"好诗诞生于你独自行走的林间小径,而非众人踏平的通衢。

深耕核心优势

风格的形成犹如树木的年轮,需要持续专注的生长能量。海明威在巴黎的咖啡馆里反复锤炼"冰山理论",最终创造出影响整个20世纪文学史的叙事方式。这种定向深耕并非固步自封,而是基于对自身创作DNA的清醒认知。台湾作家白先勇曾剖析其文字特质:"苏州评弹的韵律,昆曲的婉转,这些文化基因早在我提笔前就已融入血脉。

优势培育需要建立创作档案系统。英国作家尼尔·盖曼建议写作者建立"灵感银行",定期归档令自己心动的文字片段、意象画面。通过历时性对比,创作者能清晰看见思维特质的演变轨迹。当某个叙事角度反复引发创作冲动,当某种修辞手法总能精准传递情绪,这便是个人风格破土而出的信号。

构建支持系统

创作信心的建立从来不是孤岛上的修行。维多利亚时代的勃朗特姐妹在约克郡荒原相互批阅手稿,现代作家村上春树与编辑河合隼雄保持长达三十年的书信往来。这些智性联结形成的"创作生态圈",既能提供专业反馈,又守护着写作者的原始冲动。心理学中的"镜映理论"揭示:他人真诚的回应,能帮助创作者校准自我认知的偏差。

支持系统的构建需要分层设计。核心层是能够直言不讳的文学知己,中间层包括具有鉴赏力的读者群体,外围则是经典文本构筑的精神坐标系。阿根廷作家博尔赫斯在失明后仍坚持口述创作,正是依赖多年来构建的智识网络。当不同层面的反馈形成共振,创作者便能获得持续前行的动力。

实践创造勇气

文字自信最终在持续输出中淬炼成型。J.K.罗琳在爱丁堡的咖啡馆写出《哈利波特》时,手稿曾被12家出版社拒绝。这种日复一日的坚持,本质上是对创作契约的忠诚履约。脑科学研究显示,定期写作能强化前额叶皮层与边缘系统的联结,使情感表达逐渐趋向精准自如。

勇气培养需要建立创作仪式。普鲁斯特在软木贴面的房间里坚持晨间写作,杜拉斯规定自己每天必须写满四页稿纸。这些自我约定的仪式,如同在意识深处修筑堤坝,将散漫的灵感溪流汇聚成创作洪流。当文字产量突破某个临界点,质变便会自然发生——正如中国作家汪曾祺所说:"写到一百万字,笔自己就会走路了。

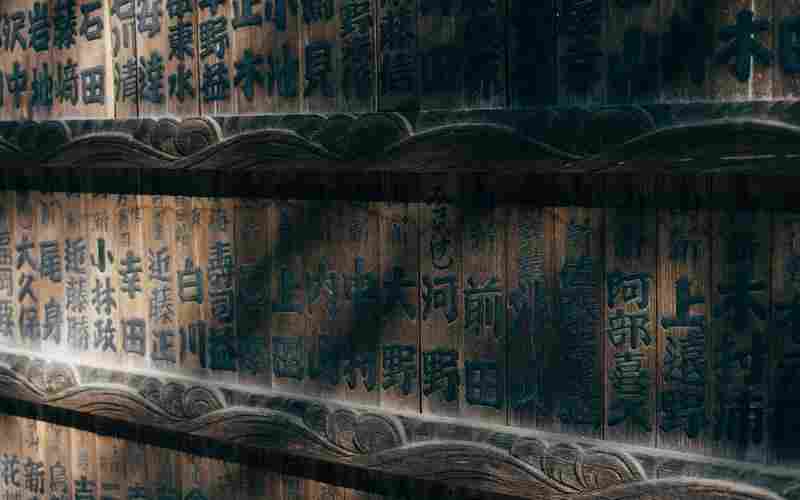

在东京国立近代美术馆里,保存着川端康成修改37稿的《雪国》手稿。泛黄的稿纸上,涂抹的痕迹组成蜿蜒的河流,最终都汇向作家独特的审美入海口。写作的终极自信,或许就藏在这些反复涂抹的轨迹里——那不是对完美的追逐,而是对生命真实的记录。

上一篇:如何延长气球花朵的保存时间防止漏气 下一篇:如何强制退出并删除Mac中的360安全卫士