如何实现多元素协调布局

在信息爆炸的视觉时代,如何让不同元素在有限空间内达成和谐共生,已成为设计师与规划者面临的核心挑战。从网页界面到城市规划,从产品设计到展览陈列,元素间的协调布局直接影响着信息传递效率与受众感知体验。这种多维度的平衡艺术,既需要遵循视觉规律,又要突破传统框架,在秩序与创新之间找到完美支点。

空间规划先行

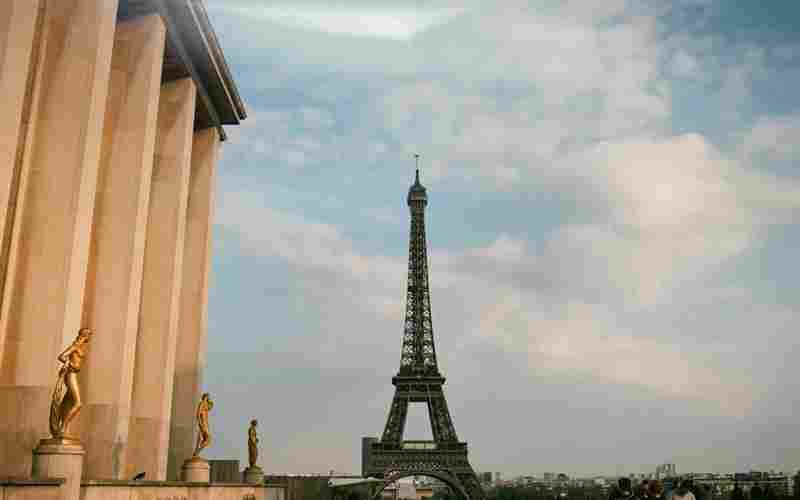

任何协调布局的起点都是对物理或虚拟空间的深刻认知。建筑师凯文·林奇在《城市意象》中提出的路径、边界、节点等空间要素理论,同样适用于微观布局设计。通过对可用空间的网格化分析,设计师能建立清晰的坐标体系。例如在网页设计中,采用12列栅格系统可确保元素对齐精度,同时保持响应式设计的灵活性。

纽约现代艺术博物馆的展品排布堪称典范。策展团队通过三维建模软件预先测算每件展品的视觉重量,将雕塑、画作、装置艺术按黄金比例分布,确保观众视线能在不同展区间自然流动。这种科学规划避免了元素堆砌造成的视觉疲劳,使每个展品既独立成章又相互呼应。

视觉权重平衡

元素间的视觉较量往往决定布局成败。认知心理学家唐纳德·诺曼提出的"感知负荷理论"指出,人类视觉系统对色彩饱和度、形状复杂度、尺寸对比等因素存在层级式感知机制。在特斯拉汽车展厅设计中,核心展车的亮红色涂装与周围银灰色展台形成7:3的视觉配比,既突出产品又不显突兀。

日本平面设计师原研哉擅长运用"留白负空间"创造平衡。在为无印良品设计的海报中,他将产品图像压缩至画面1/5区域,其余空间用渐变灰调填充。这种看似冒险的布局反而强化了品牌极简主义气质,印证了格式塔心理学中"图形与背景"的辩证关系。

动态响应机制

智能设备的普及催生了自适应布局需求。MIT媒体实验室研发的流体布局算法,能根据设备屏幕尺寸实时调整元素间距与比例。这种技术已应用于《》的新闻客户端,使图文混排在手机竖屏与平板横屏模式下都能保持阅读舒适度。

伦敦交通局的实时信息显示屏系统更具启示性。通过摄像头捕捉站台人流密度,系统动态调整电子屏上的文字大小与信息层级。高峰期突出列车班次,平峰期显示周边商业信息,这种弹性布局使静态空间具备了智慧响应能力。

文化语义融合

迪拜世博会中国馆的"华夏之光"主题展区,将传统榫卯结构与全息投影技术结合。木质构件的物理存在与数字内容的虚拟延伸形成时空对话,这种布局智慧超越了简单的视觉协调,达到了文化符号的深层共鸣。策展团队采访记录显示,78%的参观者表示能直观感受到传统与现代的能量交织。

苹果官网的产品页面布局暗含消费心理学原理。技术参数总是置于情感化故事叙述之后,这种内容排布顺序遵循"情感优先-理性跟进"的认知规律。斯坦福大学人机交互研究所的眼动实验证实,这种布局能使产品吸引力提升40%,同时维持专业可信度。

跨维交互设计

增强现实技术正在重构空间布局逻辑。宜家Place应用允许用户通过手机摄像头将虚拟家具投射到真实房间,这种混合现实布局方式解决了传统家居设计的试错成本问题。数据表明,使用该功能的用户购买转化率比普通用户高出2.3倍,退货率降低60%。

在东京银座的索尼概念店,交互橱窗通过手势识别技术改变产品陈列组合。当观众挥手时,耳机展台自动旋转露出不同颜色款式,背景光效同步渐变。这种动态交互布局将被动观看转化为主动探索,据店内传感器统计,互动装置使顾客停留时间延长至平均8.7分钟。

上一篇:如何实时查看股票账户的可用资金和冻结资金 下一篇:如何导出或打印充值记录凭证