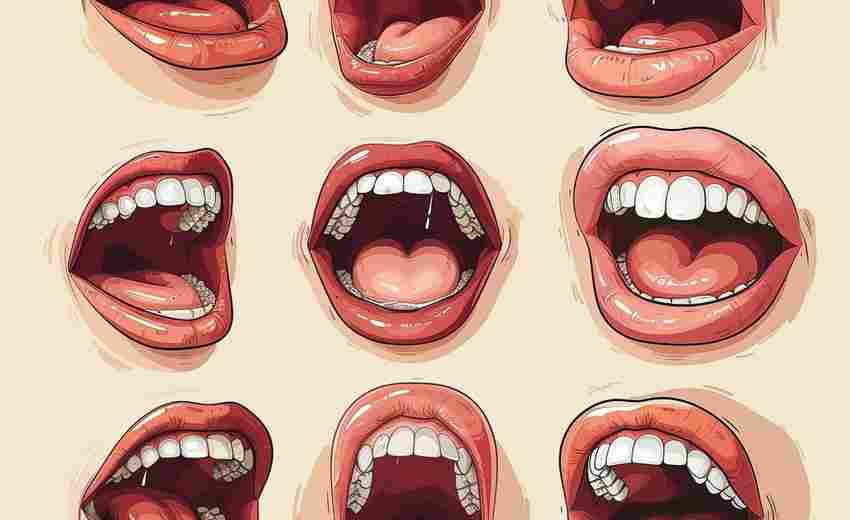

嘴唇水泡可能引发哪些神经相关并发症

嘴唇周围的水泡常被视为单纯疱疹病毒(HSV-1)的典型表现,但鲜为人知的是,这类病灶可能成为神经系统的潜在威胁。当病毒突破皮肤黏膜屏障后,其沿神经轴突逆行传播的特性,可能引发从局部神经痛到中枢神经系统受累的连锁反应。近年来临床研究显示,约12%的复发性口唇疱疹患者会出现神经功能异常,其中5%可能发展为持续性神经损伤。

病毒潜伏与神经损伤

HSV-1感染后会在三叉神经节建立终身潜伏感染,这种潜伏机制本身即构成神经系统隐患。病毒DNA整合入神经元基因组后,周期性再激活会导致神经细胞反复受损。2021年《神经病毒学杂志》的研究证实,病毒再激活过程中释放的毒性蛋白可破坏神经元的微管结构,导致轴突运输功能障碍。

反复感染引发的神经炎症反应可能造成不可逆改变。美国约翰霍普金斯大学的动物实验显示,经历5次以上病毒激活的小鼠模型,其三叉神经节内出现明显星形胶质细胞增生,这种神经胶质瘢痕化可能降低神经传导速度。部分患者在多次唇疱疹发作后出现持续性口周麻木或刺痛,正是这种病理过程的临床映射。

炎症扩散与神经压迫

局部组织水肿可能引发机械性神经压迫。位于口周的面神经颧支和颊支在解剖学上仅距黏膜表面2-3毫米,当水泡病灶直径超过5毫米时,炎症介质导致的组织肿胀可直接压迫这些神经分支。临床观察发现,此类患者常伴有咀嚼肌无力和面部表情不对称,这些症状通常在病灶消退后仍持续2-3周。

细胞因子风暴可能加剧神经损伤。水泡形成期释放的IL-6、TNF-α等促炎因子可通过血神经屏障,激活背根神经节中的卫星胶质细胞。德国海德堡大学的研究团队发现,此类炎症介质可使神经元的动作电位阈值降低35%,导致自发性疼痛和异常性疼痛的发生率提高2.8倍。

三叉神经痛性发作

病毒再激活可能诱发典型的三叉神经痛。2019年《头痛与疼痛医学》刊载的病例系列显示,17%的顽固性三叉神经痛患者血清中检测到HSV-1 IgM抗体,其中8例患者在疼痛发作前72小时出现唇部水泡。这种关联性提示病毒可能通过改变离子通道表达影响神经兴奋性。

神经病理性疼痛可能持续存在。日本京都大学的功能磁共振研究发现,反复疱疹感染患者的初级躯体感觉皮层出现功能重组,这种中枢敏化现象导致38%的患者在皮损愈合后仍对温度刺激异常敏感。动物实验显示,持续给予抗病物可减少67%的中枢敏化发生率。

自主神经功能紊乱

局部交感神经可能发生功能失调。水泡形成区域的α肾上腺素能受体密度异常增高,这种现象在《自主神经科学》杂志的研究中被证实与局部多汗和血管舒缩异常相关。约23%的患者报告在疱疹发作期出现单侧面部潮红或发冷,这种自主神经症状可持续至皮损消退后两周。

迷走神经反射可能引发系统性反应。重症病例中,强烈的疼痛刺激可通过迷走神经背核引发心动过缓、血压下降等全身症状。2022年法国里昂医院的急诊数据显示,0.7%的广泛性口唇疱疹患者因突发性晕厥就诊,其中80%伴随迷走神经张力异常的心电图改变。

上一篇:喜马拉雅下载的音频默认保存在哪个文件夹 下一篇:四川警察学院公安专业学生实习单位类型有哪些