咬春习俗中春卷和春饼有何象征意义

农历新春伊始,中国各地餐桌上总少不了金黄的春卷和白玉般的春饼。这些看似普通的时令小食,实则承载着千年农耕文明对自然的敬畏与期盼。从《荆楚岁时记》"立春之日,亲朋会宴,啖春饼、生菜"的记载,到如今南北风味各异的春食制作,薄如蝉翼的面皮包裹的不仅是时鲜菜蔬,更是中华民族对五谷丰登、万物复苏的永恒祈愿。

食俗源起与自然崇拜

立春食俗的起源可追溯至周代"出土牛"仪式。据《礼记·月令》记载,周天子率三公九卿于东郊迎春,用泥土塑春牛象征农事开端。这种原始的自然崇拜逐渐演变为食用春盘,唐代《四时宝镜》记载:"立春日,食芦菔、春饼、生菜,号春盘。"宋代词人辛弃疾"春已归来,看美人头上,袅袅春幡"的词句,生动描绘了当时簪春幡、食春饼的盛况。

民俗学家刘魁立在《中国民俗通志》中指出,春卷与春饼作为春盘的衍生物,其圆筒状与饼状分别对应着"咬春"与"尝春"的不同寓意。春卷形似竹简,暗合古代"开卷有益"的智慧传承;春饼圆如满月,象征天地和合。这种食物造型的演变,折射出中华文化对自然规律的哲学思考。

造型艺术中的生命隐喻

春卷金黄的色泽与竹筒造型形成双重意象。清代《燕京岁时记》记载,北京人用黄韭、豆芽、萝卜丝作馅,取"黄中通理"之意。民俗学者钟敬文认为,春卷外皮经油炸呈现的黄金色,既象征阳光普照大地,又与古代"黄琮礼地"的祭祀传统相呼应。在江浙地区,主妇们会特意将春卷捏成元宝状,赋予其招财进宝的世俗期盼。

春饼的制作工艺更具匠心。山西民间传承的"一饼九层"技法,每擀制一次便撒层面粉,最终形成薄如纸张却能分层揭开的绝技。这种"千层"结构被解读为"天地人"三才的具象化表达。山东胶东地区的春饼直径必为九寸九分,暗合"九九归一"的哲学理念,面皮上点缀的芝麻粒则被视作孕育生命的种子。

食材配伍的阴阳之道

春食的馅料配伍深谙阴阳调和之理。北方春饼必配"合菜",将韭黄、豆芽、粉丝、肉丝四色食材同炒,对应四季轮回。其中韭黄属阳,豆芽属阴,形成太极平衡。福建霞浦地区的"五辛盘"更为讲究,取葱、蒜、椒、姜、芥五种辛味食材,既驱寒暖胃,又暗合五行学说。

江南地区的荠菜春卷堪称时令美学典范。清代袁枚在《随园食单》中特别记载:"荠菜作馅,香美不可言,野菜中第一品也。"这种"草根珍馐"的选用,既体现"食在当地、食在当季"的饮食智慧,又寄托着"野火烧不尽"的生命韧性。现代营养学研究证实,春季野菜富含维生素与膳食纤维,恰好满足人体阳气升发之需。

仪式空间中的文化展演

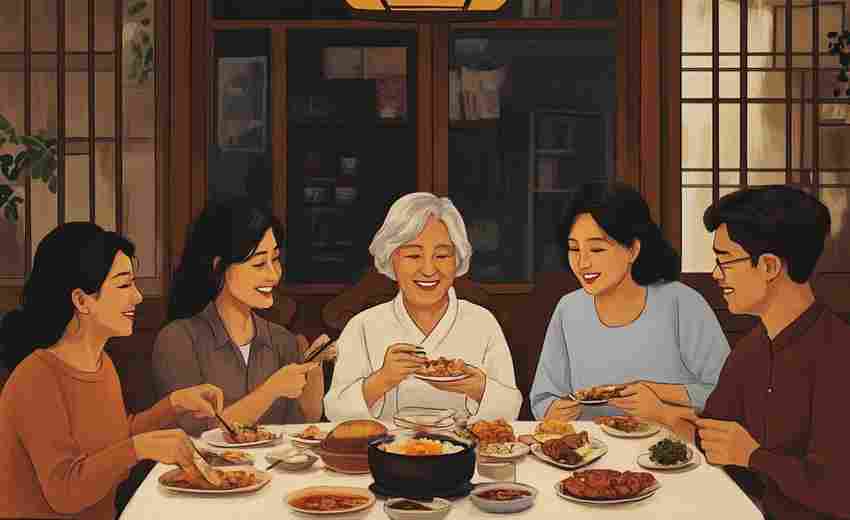

在闽南地区,春卷被称为"润饼",其制作过程本身就是家族情感的黏合剂。除夕夜全家围坐"润饼宴",长者负责摊制饼皮,青年准备馅料,孩童学习包裹技巧,三代同堂的场景重现着古老的技艺传承。这种集体劳作形成的味觉记忆,比任何文字记载都更具文化穿透力。

苏州寒山寺的"咬春法会"将食俗与佛理巧妙融合。僧人们用素馅春卷供奉佛祖,信众分食后要将残渣埋入寺院菜地,完成"春种—夏长—秋收—冬藏"的轮回隐喻。这种将世俗饮食升华为精神仪式的智慧,展现了中国传统文化中"道在器中"的哲学高度。

上一篇:咚漫下载的漫画在没有网络时能否阅读 下一篇:品牌形象与产品定位的关联性如何体现