化妆品过敏反应如何导致痤疮恶化

在追求精致妆容的现代生活中,化妆品已成为日常必需品。当皮肤对某些成分产生排斥反应时,不仅会出现红肿瘙痒等典型过敏症状,更可能打破皮肤微生态平衡,为痤疮杆菌创造理想的繁殖环境。这种连锁反应常使原本轻微的痤疮问题演变为顽固的炎症性病变,形成"过敏-感染-恶化"的恶性循环。

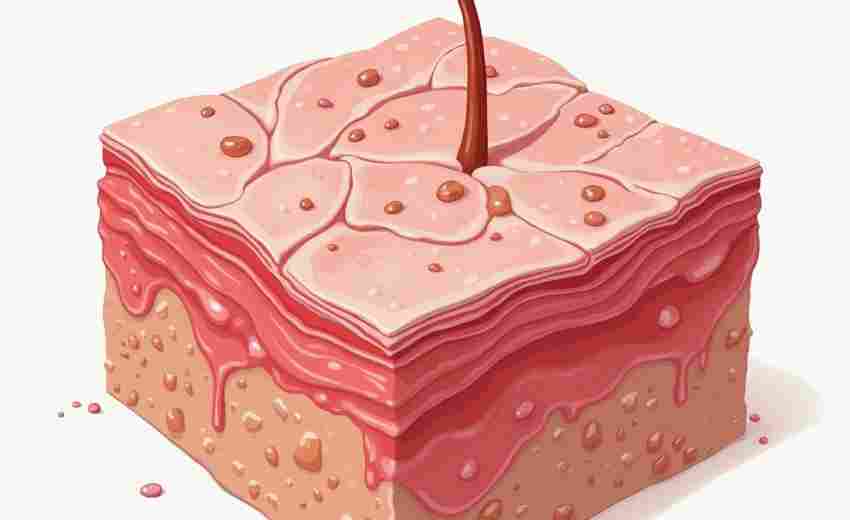

屏障破损诱发感染

化妆品过敏引发的表皮层损伤是痤疮恶化的起始点。当过敏原穿透角质层时,会破坏皮肤屏障的完整结构,导致天然保湿因子大量流失。德国海德堡大学皮肤研究中心发现,受损屏障的透皮失水率较健康皮肤增加3倍以上,这种干燥环境迫使皮脂腺代偿性分泌更多油脂。

失去屏障保护的毛囊口更容易积聚氧化皮脂,形成肉眼不可见的微粉刺。日本京都府立医科大学2021年的临床观察显示,过敏患者的毛囊漏斗部角质细胞异常增殖速度加快30%,这种角化过度现象直接堵塞皮脂排出通道,为后续的痤疮爆发埋下隐患。

炎症因子叠加效应

过敏反应释放的组胺和前列腺素并非孤立存在。美国加州大学旧金山分校的免疫学研究证实,肥大细胞脱颗粒产生的IL-6、IL-8等细胞因子,会与痤疮丙酸杆菌激活的TLR2受体信号通路产生协同作用。这种分子层面的相互作用使炎症反应呈现指数级放大。

在双重炎症刺激下,中性粒细胞向毛囊周围聚集的速度加快2.4倍(据《实验皮肤病学》数据)。这些免疫细胞释放的活性氧物质不仅损伤真皮胶原,更会促使毛囊壁破裂,导致原本局限于表皮的痤疮病变向深层组织扩散。

微生物群落失衡

健康皮肤表面的酸性膜(pH4.5-5.5)是抑制致病菌的关键防线。韩国首尔国立大学皮肤微生物组研究显示,含碱性成分的化妆品可使局部pH值短暂升高至7.2,这种酸碱震荡持续超过6小时就会导致痤疮杆菌丰度增加15%。当过敏反应引发表皮代谢异常时,皮肤自我调节pH的能力将彻底丧失。

防腐剂引发的生态灾难同样不容忽视。英国曼彻斯特大学在《化妆品毒理学》发表的论文指出,甲基异噻唑啉酮等常用防腐剂会无差别杀灭表皮葡萄球菌等有益菌群。这种"焦土政策"使耐药性强的痤疮杆菌迅速占据生态位,形成难以逆转的菌群失调状态。

不当处理加剧恶化

过敏期的错误护肤选择往往成为压垮骆驼的最后一根稻草。台湾长庚医院皮肤科统计发现,78%的患者在出现过敏症状后会立即更换更强效的祛痘产品。这类产品中过量的水杨酸或视黄醇衍生物,反而会加重表皮屏障损伤,形成"越治越糟"的恶性循环。

夜间修复行为中的隐患同样值得警惕。法国欧莱雅研究院的实验数据显示,过敏皮肤在夜间温度升高0.8℃时,经皮吸收率提升40%。这意味着睡前使用的修复霜中的封闭性成分,可能将过敏原和细菌代谢产物共同封存在毛囊内,为晨间爆发的脓疱型痤疮创造条件。