住房租赁合同中农民工需注意哪些条款

在城市务工的农民工群体中,近六成人员通过租房解决居住问题。由于法律意识薄弱和信息不对称,每年因租赁合同条款引发的纠纷超过15万起,部分案例甚至演变为。掌握合同审查的核心要点,已成为农民工维护自身权益的关键防线。

租金支付条款

租金条款的模糊表述常成为争议焦点。某建筑工人曾与房东达成口头协议,约定月租金800元,但合同仅写有"按市场价调整",半年后房东单方面将租金提升至1200元。这种情况在城中村租赁中尤为常见,根据《农民工权益保护白皮书》数据,38%的租金纠纷源于合同未明确约定调整机制。

支付方式的细节同样需要警惕。2022年杭州某案例显示,租客通过微信转账却被房东否认收款,因合同规定必须银行转账。北京市住建委建议,支付凭证应与合同约定的支付方式完全对应,避免现金交易,必要时可要求房东开具收据并加盖指模。

押金退还条件

押金数额的合法性常被忽视。我国《商品房屋租赁管理办法》明确规定押金不得超过两个月租金,但调查显示23%的农民工租赁合同存在超额收取现象。某装修工人曾缴纳三个月租金作为押金,退租时房东以"行业惯例"为由拒绝退还超额部分。

退还标准的具体化程度直接影响维权效果。广州法律援助中心处理过典型案例:合同仅写"保持房屋原样",退租时房东扣留押金维修十年前的旧地板。专业律师建议,应在合同中详细列明折旧标准,或对房屋现状进行第三方公证。

维修责任划分

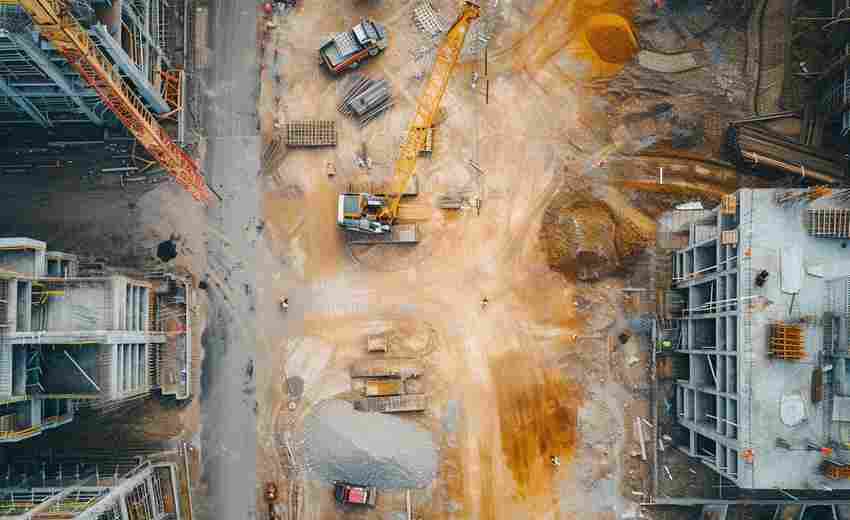

设施维修条款的缺失可能带来经济损失。某外卖员租住的房屋热水器漏电,因合同未明确维修责任,最终自行承担2000元维修费。住建部《房屋租赁合同示范文本》特别强调,日常耗材与结构性损坏应有明确区分。

突发事故的责任界定更需要谨慎。2023年郑州暴雨期间,多起地下室进水导致租客财产损失案件,法院判决依据主要看合同是否约定自然灾害责任条款。保险专业人士提醒,可要求房东购买房屋财产险,或将相关条款写入补充协议。

合同期限设定

短期合同的续约风险常被低估。某家政服务员签订三个月短租合同,期满后续租时租金上涨40%。中国人民大学住房研究中心建议,长期务工者应争取"优先续租权"条款,锁定最长租赁期限。

解约通知期的约定直接影响工作稳定性。深圳某工厂员工因合同规定"提前15天通知解约",在春节返乡期间被房东单方面解除合同。法律专家强调,通知期限应双向对等,且不宜短于30天。

证件原件留存

房产证明的查验关乎合同有效性。2021年重庆破获的系列诈骗案中,嫌疑人伪造房产证出租20余套房屋。公安机关提示,签约时必须查验不动产权证原件,并拍照留存与房东身份证的对比信息。

个人信息保护条款的缺失可能引发后续问题。某案例显示,房东将租客身份证复印件用于非法借贷担保。上海司法局建议,合同应明确约定证件使用范围,复印件需加注"仅供租房使用"水印。

违约条款细则

违约金比例的合法性需要特别关注。浙江某法院2022年判决书显示,约定200%违约金的条款因显失公平被判定无效。根据最高人民法院司法解释,违约金一般不超过实际损失30%。

不可抗力条款的完整性决定风险分担。疫情防控期间,多地出现因隔离无法返程的租金纠纷。中国政法大学课题组建议,应在合同中列举流行病、自然灾害等特殊情形,并约定租金减免机制。

上一篇:低钾血症为何会引发心肌兴奋性增高 下一篇:体育特长生加分政策在不同省份是否有差异