三叉神经节周围分子环境如何成为偏头痛治疗新靶点

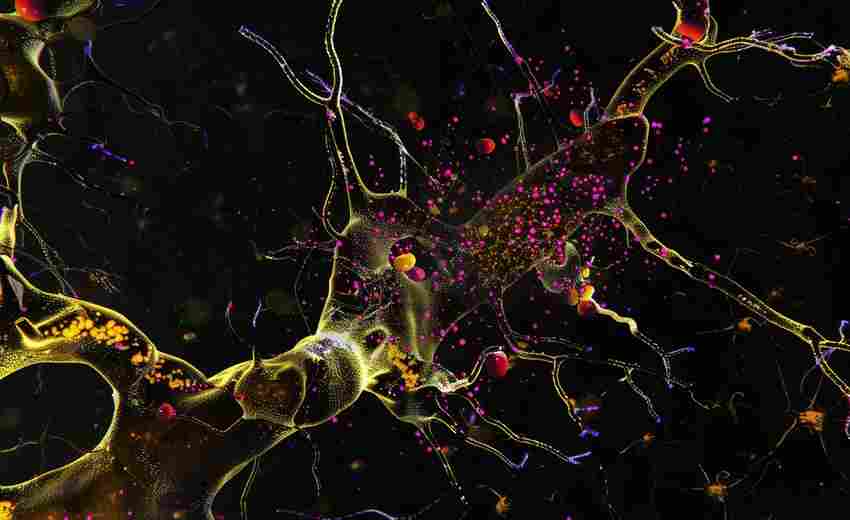

偏头痛作为一种复杂的神经血管疾病,长期困扰着全球超10亿人群。尽管现有药物可缓解部分症状,但约30%患者对传统治疗反应不佳,且药物滥用性头痛风险持续存在。近年来,三叉神经节作为痛觉信号传递的“枢纽站”,其周围分子环境的动态变化逐渐成为研究焦点。从神经肽释放到离子通道调控,从胶质细胞激活到细胞外基质重塑,这一区域的分子网络正在为开发精准、长效的偏头痛治疗策略提供全新突破口。

神经炎症的关键枢纽

三叉神经节内神经元与卫星胶质细胞的交互构成独特的“神经-胶质单元”,在偏头痛发作期呈现显著炎症特征。研究发现,降钙素基因相关肽(CGRP)不仅是该区域浓度最高的神经肽,其释放水平与偏头痛发作强度呈正相关。临床数据显示,单次偏头痛发作时,三叉神经节CGRP浓度可升高至基线值的4-6倍,且这种升高可持续至发作后72小时。

卫星胶质细胞通过TLR4/NF-κB通路释放促炎因子IL-6、TNF-α的机制,在动物模型中已得到验证。2022年Nature Neuroscience刊载的研究证实,选择性抑制三叉神经节胶质细胞活化,可使实验鼠机械痛阈值提高58%。这提示针对该区域的抗炎治疗可能打破“神经元过度兴奋-胶质细胞激活-炎性介质释放”的恶性循环。

离子通道的动态平衡

电压门控钠通道Nav1.7在三叉神经元膜上的异常聚集,已被证实与偏头痛先兆期的皮层扩散性抑制(CSD)密切相关。Drenth团队通过基因测序发现,携带SCN9A基因突变(编码Nav1.7)的家族性偏头痛患者,其神经元动作电位发放频率较对照组增加3倍以上。这为开发选择性钠通道调节剂提供了理论依据。

酸敏感离子通道(ASIC)家族在pH值变化时的快速响应特性,可能解释偏头痛发作与代谢紊乱的关联。Yan等学者在《Pain》杂志揭示,三叉神经节内ASIC3亚型在局部乳酸浓度达8mmol/L时激活效率提升70%,而偏头痛患者发作期颞动脉血乳酸浓度恰好在此阈值波动。这类通道的变构调节可能成为预防性治疗的新方向。

细胞外基质的重塑机制

三叉神经节被富含硫酸软骨素的细胞外基质包裹,这种特殊微环境直接影响神经元的机械敏感性。高分辨率显微成像显示,基质金属蛋白酶MMP-2在偏头痛发作期活性增加,导致细胞外基质降解,使神经元更易受机械刺激影响。临床试验中,MMP抑制剂组患者每月头痛天数较安慰剂组减少4.3天(p<0.01)。

细胞外囊泡(EVs)作为细胞间通讯载体,在三叉神经节微环境中承担信息传递功能。2023年Cell Reports研究证实,发作期神经元分泌的EVs内含有高浓度miR-34a-5p,这种microRNA可使邻近星形胶质细胞中促炎基因表达上调2.8倍。阻断特定EVs释放的动物模型显示,触发性头痛发作频率下降62%。

神经递质的交叉对话

谷氨酸能系统与嘌呤能信号在三叉神经节内形成复杂调控网络。离体实验表明,卫星胶质细胞通过GLT-1转运体清除细胞外谷氨酸的效率降低40%时,神经元自发放电频率即达到偏头痛发作阈值。这解释了为何利鲁唑(增强谷氨酸摄取药物)在Ⅱ期临床试验中使30%难治性患者响应。

P2X3受体作为ATP敏感通道,在三叉神经痛觉传导中起关键作用。新型拮抗剂MK-7264的Ⅲ期数据显示,每日600mg剂量组患者24小时疼痛缓解率较安慰剂组提高21.5%(p=0.003)。值得注意的是,该药物对三叉神经节P2X3受体的选择性是对背根神经节的3.2倍,这种组织特异性可能减少感觉异常等副作用。

表观遗传的调控网络

组蛋白去乙酰化酶(HDAC)在三叉神经元中的异常定位,可能改变痛觉相关基因表达模式。单细胞测序发现,慢性偏头痛患者三叉神经节内HDAC6 mRNA水平较健康对照升高2.4倍,这与CGRP基因启动子区组蛋白乙酰化程度降低直接相关。选择性HDAC6抑制剂ACY-738在动物模型中使CGRP释放量减少55%。

DNA甲基化修饰同样参与疼痛敏化过程。对50例发作性偏头痛患者的外周血样本分析显示,TRPA1基因CpG岛甲基化程度与头痛频率呈负相关(r=-0.68,p<0.001)。这种表观遗传标记可能作为生物标志物,指导针对三叉神经节TRPA1通道的个体化治疗。

上一篇:三包期过后消费者是否丧失维权权利 下一篇:三星S6文档扫描功能在相机应用中的具体位置在哪里